ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.04.2024

Просмотров: 98

Скачиваний: 1

СОДЕРЖАНИЕ

Ответы к ситуационной задаче 2

Ответы к ситуационной задаче 3

Ответы к ситуационной задаче 4

Ответы к ситуационной задаче 5

Ответы к ситуационной задаче 6

Ответы к ситуационной задаче 7

Ответы к ситуационной задаче 8

Ответы к ситуационной задаче 9

Ответы к ситуационной задаче 10

Ответы к ситуационной задаче 11

Ответы к ситуационной задаче 12

Ответы к ситуационной задаче 13

Ответы к ситуационной задаче 14

Ответы к ситуационной задаче 15

Ответы к ситуационной задаче 16

Ответы к ситуационной задаче 17

Ответы к ситуационной задаче 18

Пациент Б., 65 лет, обратился в стоматологическую поликлинику с целью протезирования зубов. С его слов зубы были потеряны в результате осложнений кариозного процесса. При осмотре полости рта врач выявил, что у пациента отсутствуют все зубы на верхней челюсти и часть зубов на нижней.

Задания

1. Охарактеризуйте возможность определения прикуса.

2. Опишите условия измерения нижней трети лица у этого пациента.

3. Расскажите о возможности определения базальных дуг.

4. Охарактеризуйте возможности определения зубных дуг.

5. Расскажите о возможности определения альвеолярных дуг.

СИТУАЦИОННАЯ

ЗАДАЧА 27

СИТУАЦИОННАЯ

ЗАДАЧА 27

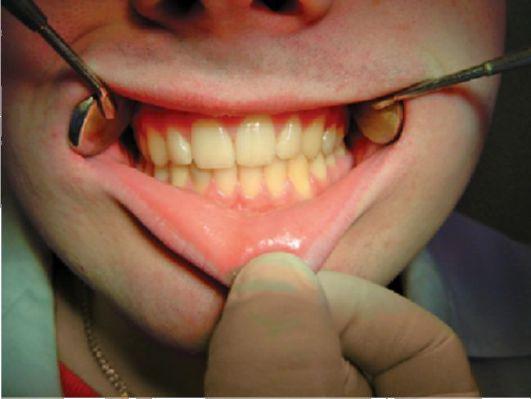

Пациент Р., 54 лет, обратился в стоматологическую поликлинику с жалобами на подвижность зубов, неприятный запах изо рта, кровоточивость при чистке зубов. С его слов подвижность появилась несколько лет назад, но за помощью к стоматологу он не обращался. После проведения опроса, внешнего осмотра и осмотра полости рта врач решил обследовать зубочелюстную систему при различных видах окклюзии и выяснил, что сократилась правая латеральная крыловидная мышца, зубы контактируют.

Задания

1. Определите вид окклюзии.

2. Назовите стороны при этом виде окклюзии.

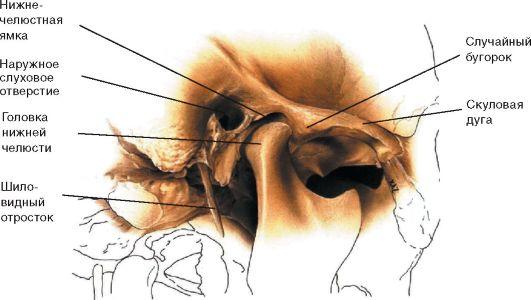

3. Определите положение суставных головок нижней челюсти.

4. Охарактеризуйте положение зубов при данном виде окклюзии.

5. Расскажите об использовании этого вида окклюзии.

СИТУАЦИОННАЯ

ЗАДАЧА 28

СИТУАЦИОННАЯ

ЗАДАЧА 28

Пациент А., 34 лет, обратился в стоматологическую клинику с жалобами на появление подвижности нижнего резца. При осмотре выявлена подвижность 3.1 зуба I степени, парадонтальный карман глубиной 4 мм. Зуб расположен вне зубной дуги. При обследовании по просьбе врача пациент выполнил движение челюсти, при котором произошло симметричное сокращение латеральных крыловидных мышц. Фронтальные зубы верхней и нижней челюсти пришли в контакт режущими краями. В момент смещения средняя линия лица совпадает с линией, проходящей между резцами.

Задания

1. Назовите вид окклюзии.

2. Определите соотношение зубов-антагонистов задней группы зубов.

3. Укажите местонахождение суставных головок.

4. Расскажите об использовании данного вида окклюзии.

5. Назовите вид прикуса, при котором можно наблюдать такую ситуацию.

СИТУАЦИОННАЯ

ЗАДАЧА 29

СИТУАЦИОННАЯ

ЗАДАЧА 29

Пациент Ж., 43 лет, обратился в стоматологическую поликлинику. На приеме врач собрал анамнез, провел внешний осмотр и приступил к осмотру полости рта. Он попросил пациента сомкнуть зубы. В полости рта наблюдается максимальный множественный фиссурно-бугорковый контакт зубов-антагонистов. Средняя линия лица совпала с линией, проходящей между резцами.

Задания

1. Определите местонахождение суставных головок в данной ситуации.

2. Назовите мышцы, находящиеся в сокращенном состоянии в этом случае.

3. Дайте название описанному виду окклюзии.

4. Определите

местонахождение бугров жевательной

группы зубов.

4. Определите

местонахождение бугров жевательной

группы зубов.

5. Укажите возможность использования этого вида окклюзии.

СИТУАЦИОННАЯ

ЗАДАЧА 30

СИТУАЦИОННАЯ

ЗАДАЧА 30

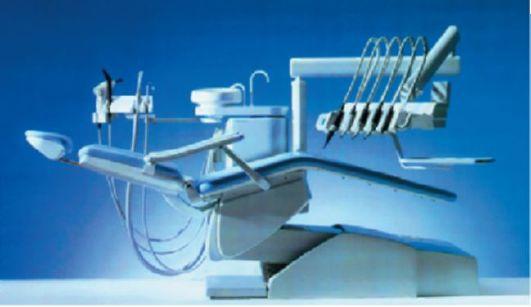

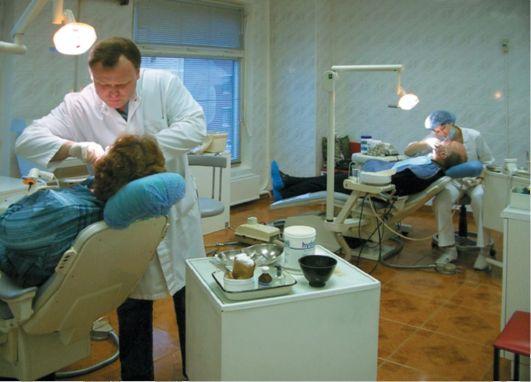

В ортопедическом кабинете 22 м2 установлено 2 стоматологических кресла с универсальными установками вдоль светонесущей стены. В помещении 2 окна ориентированы на северную сторону. Высота потолка - 3,3 м. Стены покрашены масляной краской в серый цвет.

Задания

1. Внесите коррективы, касающиеся потолка и пола в организации данного кабинета.

2. Объясните, примет ли санитарный врач-эпидемиолог кабинет для приема пациентов.

3. Дайте оценку оснащению стоматологического кабинета с учетом современных требований и внесите коррективы.

4. Перечислите

санитарногигиенические требования к

стоматологическим кабинетам для приема

пациентов.

4. Перечислите

санитарногигиенические требования к

стоматологическим кабинетам для приема

пациентов.

5. Составьте план размещения стоматологических установок в кабинете.

ОТВЕТЫ

к ситуационным задачам Части II

ОТВЕТЫ

к ситуационным задачам Части II

Ответы к ситуационной задаче 1

1. Не рекомендуется изготовление мостовидного протеза с опорой на 1.8 и 1.4 зубы, так как протяженность тела протеза более двух зубов. Протез такой протяженности вызовет перегрузку опорных зубов и их скорую утрату.

2. Показания к изготовлению цельнолитных мостовых протезов: дефекты зубных рядов с отсутствием не более двух из них.

3. Требования к опорным зубам: неподвижность опорных зубов, отсутствие периапикальных изменений в области верхушек, качественное эндодонтическое лечение.

4. Материалы: серебряно-паладиевые сплавы (СПС), сплавы золота, хромокобальтовые сплавы (ХКС), никельхромовые сплавы (НХС).

5. Этапы изготовления:

• препарирование опорных зубов;

• снятие оттисков;

• изготовление гипсовых моделей;

• моделирование опорных коронок и тела мостовидного протеза из воска;

• отливка;

• примерка в полости рта;

• полировка;

• фиксация.

Ответы к ситуационной задаче 2

1. Восстановление 2.7 зуба искусственной коронкой возможно после проведения пломбирования переднего щечного канала.

2. План лечения 2.7 зуба: необходимо передний щечный канал пройти до апикального отверстия, запломбировать его, наложив постоянную пломбу, или восстановить зуб культевой металлической вкладкой.

3. С опорой на 2.7 и 2.4 зубы возможно изготовить мостовидные протезы, в основе которых должна лежать цельнолитая конструкция.

4. Нёбный канал 2.4 зуба необходимо распломбировать для последующего изготовления литой культевой вкладки.

5. Основные требования к искусственным коронкам:

• должны восстанавливать анатомическую форму зуба;

• иметь плотный межзубный контакт;

• должны плотно прилегать к шейке зуба;

• край коронки должен располагаться до уровня десны или продвигаться под десну не более 0,1-0,2 мм;

• должны восстанавливать окклюзионные контакты;

• должны быть эстетичными.

Ответы к ситуационной задаче 3

1. План лечения:

• удаление 1.1 зуба;

• раскрытие корневых каналов в 2.1 и 1.2 зубах;

• формирование каналов под вкладку;

• снятие слепков для изготовления культевых вкладок;

• изготовление штифтовой культевой вкладки;

• фиксация культевых вкладок в 2.1 и 1.2 зубах;

• снятие слепков для изготовления мостовидного металлокерамического протеза с опорой на 2.1 и 1.2 зубы;

• фиксация мостовидного протеза.

2. Удаление 1.1 зуба проводят из-за невозможности его восстановления вкладкой из-за отлома ниже уровня десны и разрыва круговой связки.

3. Использование 2.1 и 1.2 зуба под штифтовую культевую вкладку возможно.

4. Противопоказаниями в данном случае могут быть неустойчивость зуба в лунке, разрыв циркулярной связки, отлом коронки ниже уровня десны.

5. Этапы изготовления металлокерамического мостовидного протеза:

• препарирование зубов;

• снятие силиконового слепка;

• отливка модели;

• моделирование и отливка каркаса;

• примерка каркаса в полости рта;

• облицовка каркаса в полости рта;

• примерка в полости рта, припасовка по прикусу;

• глазуровка;

• фиксация.

Ответы к ситуационной задаче 4

1. Противопоказания: большие по протяженности дефекты, подвижность опорных зубов II степени, протезирование фронтальной группы зубов, низкая коронковая часть опорных зубов.

2. Преимущества: точность изготовления, равномерное и плотное прилегание к поверхности культи зуба, отсутствие припоя.

Недостатки: низкая эстетика, большее сошлифовывание твердых тканей зуба, так как литая коронка толще паяной.

3. Сплавы металлов: кобальтовые сплавы - «Дентитан», «Реманиум СД»; кобальтохромовый сплав - «Целлит-К»; никелевые сплавы - «Вирон», «Целлит-Н».

4. Этапы препарирования: сепарация в области контактных пунктов, препарирование оральной, вестибулярной поверхностей, формирование уступа, препарирование окклюзионной поверхности, финишная обработка культи зуба.

5. Требования к культе зуба, отпрепарированного под цельнолитую коронку: форма конуса (конвергенция 5-7о), сохранение рельефа окклюзионной поверхности, наличие уступа или его символа, поверхности гладкие, плавно переходят с одной поверхности на другую, одноименные поверхности культей зубов под опорные коронки мостовидного протеза должны быть параллельны друг другу.

Ответы к ситуационной задаче 5

1. Показания к изготовлению металлического штампованного мостовидного протеза: включенный дефект зубного ряда, невозможность восстановления зубного ряда с помощью протезирования на имплантате, патологическая стираемость, шинирование.

2. Этапы изготовления: одонтопрепарирование, снятие оттисков, отливка гипсовых моделей, фиксация в окклюдатор, изготовление штампа, контрштампа, подготовка гильзы, штамповка и припасовка коронок на опорные зубы, снятие оттиска с опорными коронками, отливка модели и моделирование промежуточной части мостовидного протеза, пайка коронок и промежуточной части, фиксация мостовидного протеза.

3. Алмазные боры (конусовидные, цилиндрические, шаровидные, ромбовидные, оливовидные и др.).

4. Этапы препарирования: сепарация контактных поверхностей коронки зуба, препарирование жевательной, оральной и вестибулярной поверхностей, финишная отделка культи зуба.

5. Требования к культе зуба: форма цилиндра, жевательная поверхность должна повторять свой анатомический рельеф, все поверхности должны быть гладкими.

Ответы к ситуационной задаче 6

1. Показания к изготовлению металлокерамических коронок: нарушение формы и цвета коронок естественных зубов (кариес, травма, клиновидные дефекты, флюороз и врожденные аномалии), патологическое стирание, аллергия к пластмассовым облицовкам, невозможность полноценной реставрации коронки зуба пломбировочным материалом, эстетические требования.

2. Противопоказания: выраженные аномалии прикуса, особенно при глубоком резцовом перекрытии, парафункции жевательных мышц, низкие, плоские коронки, пародонт тяжелой степени, а также не рекомендуется ставить металлокерамические коронки детям и подросткам.

3. Снимаемая толщина твердых тканей зуба под цельнолитую металлокерамическую коронку составляет 1,3-1,5-2 мм.

4. Виды уступов:

• под углом 135о;

• под углом 90о;

• под углом 90о со скосом 45о;

• желобообразный уступ;

• символ уступа.

5. При изготовлении металлокерамической коронки снимают двуслойный оттиск. Этапы снятия слепков: снятие предварительного оттиска (первый слой) и получение окончательного уточненного оттиска (второй слой). Предварительный оттиск снимают стандартной ложкой базисной массой силикатного материала. Окончательный оттиск получают более жидкой корригирующей массой, входящей в комплект этого материала.