ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.04.2024

Просмотров: 1086

Скачиваний: 1

СОДЕРЖАНИЕ

Теория и методика подтягиваний на перекладине.

Введение. Краткий обзор различных систем тренировок по подтягиванию на перекладине

Глава 3. Характеристика тренировочной нагрузки.

3.1 Внешняя и внутренняя стороны нагрузки

3.2.3 Длительность выполнения нагрузки

3.2.6 Способы изменения величины нагрузки.

3.2.6.1 Некоторые способы создания отягощений.

3.2.6.2 Некоторые способы уменьшения величины нагрузки.

3.3 Классификация нагрузок по величине.

Глава 4. Отдых и восстановление.

4.1 Изменение работоспособности в результате воздействия нагрузки.

4.1.2 Отставленное восстановление

4.2 Продолжительность интервалов отдыха между подходами.

4.3 Характер отдыха между подходами.

Глава 5. Направленность тренировочной нагрузки

5.2 Целенаправленный подход при планировании тренировочного процесса в подтягивании на перекладине.

Глава 6. Развитие статической силовой выносливости мышц предплечья.

6.1 Энергообеспечение при статическом напряжении мышц предплечья.

6.1.1 Увеличение ёмкости креатинфосфатного механизма.

6.1.2 Снижение негативных последствий гликолиза.

6.1.3 Источники энергии для аэробного ресинтеза атф.

6.1.4 Доставка кислорода в работающие мышцы.

6.1.4.1 Развитие капиллярной сети.

6.1.4.2 Создание условий для эффективного кровообращения.

6.1.5 Развитие возможностей механизма аэробного окисления в работающих мышцах.

6.1.5.1 Увеличение числа мышечных волокон, способных к аэробному ресинтезу атф.

6.1.5.2 Увеличение количества и размера митохондрий.

6.1.6 Уменьшение времени развёртывания механизма аэробного ресинтеза атф.

6.1.7 Предполагаемые изменения в схеме энергопродукции.

6.2 Преимущественная направленность тренировочной нагрузки.

6.3 Мышцы-сгибатели, их строение и функции.

6.4 Характеристика развивающей нагрузки.

6.4.3 Целевые параметры нагрузки.

6.4.4 Варианты изменения параметров нагрузки.

6.4.5 Дополнительные условия проведения развивающих тренировок.

6.5 Сочетание нагрузок при развитии статической силовой выносливости.

6.5.1 Варианты развивающей нагрузки.

6.5.2 Сочетание нагрузок различной величины и направленности.

Выбор предсоревновательной разминки. Перед проведением контрольных тренировок по подтягиванию необходимо постоянно экспериментировать с разминкой, стараясь подобрать такой её вариант, который позволит показать наилучший результат в первом контрольном подходе.

Ограничения.

Не следует проводить серию из нескольких развивающих нагрузок подряд, так как это чревато резкой, без наличия явных признаков переутомления, потерей работоспособности. Не нужно доводить дело до «функциональной ямы».

При появлении признаков утомления (недомогания), не связанных с тренировочным процессом, следует отложить развивающую тренировку на более поздний срок (например, на вечер) или перенести на другой день.

При появлении признаков хронической перегрузки, связанной с тренировочным процессом, следует временно снизить объём тренировочной работы или прекратить тренировки до исчезновения этих признаков

Сочетание нагрузок различного характера.

При включении в тренировочный процесс нагрузок различной величины и направленности необходимо так рассчитать сроки восстановления после применения этих нагрузок, чтобы к моменту проведения очередной развивающей тренировки физиологические и биохимические показатели функциональных систем, отвечающих за предельное время статической работы, соответствовали фазе повышенной работоспособности.

При планировании развивающих тренировок по подтягиванию следует учитывать возможное негативное влияние тренировочных нагрузок других видов полиатлона. Так, если спортсмен в выходные дни регулярно проводит напряжённые беговые или лыжероллерные тренировки, развивающие тренировки по подтягиванию лучше проводить не по понедельникам, а по средам или пятницам.

Сроки достижения запланированного результата. Всё зависит от исходного уровня развития способности спортсмена к выполнению статической работы и его индивидуальными адаптационными возможностями на пути движения к выбранной цели.

6.7 Практический пример

В этом параграфе в качестве примера рассмотрим реальный тренировочный процесс одного из спортсменов коллектива физкультуры "Прибой", построенный с учётом вышеизложенных рекомендаций и реализованный в период с мая по октябрь 2001 года.

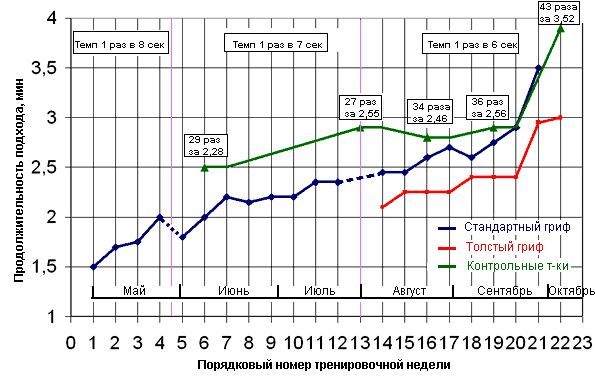

Рисунок 6.10

Пример тренировки, направленной на развитие статической выносливости мышц предплечий.

Далее приведено описание только развивающих тренировок, проводившихся, как правило, 1 раз в неделю по средам.

Тренировочный цикл № 1.

Цель: перейти от подтягиваний в темпе 1 раз в 8 секунд в течение 1мин 30 сек к подтягиваниям в темпе 1 раз в 8 секунд в течение 2 минут.

Развивающая нагрузка выполнялась повторно-серийным методом. Серия для развития статической выносливости состояла из трёх подходов с подтягиванием 1 раз в 8 секунд. Количество серий – 3, время отдыха между подходами серии – 3 минуты. Между сериями на статику выполнялись лёгкие подходы на динамику – обычно 2 подхода (25 подтягиваний в первом из них) с облегчением 5 Кг с интервалом отдыха между подходами 2 минуты. Выполнение облегчённых динамических подходов играло вспомогательную роль и преследовало 2 цели: поддержание динамической выносливости и увеличение времени восстановления между напряжёнными статическими подходами.

От тренировки к тренировке максимальное время выполнения подхода постепенно увеличивалось, что свидетельствовало об увеличении статической выносливости мышц-сгибателей пальцев.

Тренировочный цикл № 2.

Цель: перейти от подтягиваний в темпе 1 раз в 7 секунд в течение 2 мин к подтягиваниям в темпе 1 раз в 7 секунд в течение 2 минут 30 секунд.

Развивающая нагрузка также выполнялась повторно-серийным методом. Серия для развития статической выносливости состояла из двух подходов с подтягиванием 1 раз в 7 секунд. Количество серий – от 3 до 5 (в зависимости от самочувствия спортсмена), время отдыха между подходами серии – 3 минуты, между сериями – от 10 до 30 минут.

Цикл оказался растянут на 2 месяца. Сначала спортсмен добился того, чтобы повторить двухминутный подход, но уже с подтягиванием 1 раз в 7 секунд, на что ушло 2 недели. Затем стал увеличивать время подхода. После того, как время подхода увеличилось до 2,15, вместо ожидаемого перехода на 2,30 пришлось потоптаться на месте и застабилизироваться на 2,15. Так как довисание после срыва с перекладины до 2,30 сопровождалось большим количеством перехватов, особенно в последних подходах, была сорвана мозоль, что также привело к потере времени. Поэтому, несмотря на не выполнение запланированного результата в 2 минуты 30 секунд (только 2,25) было принято решение сделать переход на подтягивание в темпе 1 раз в 6 секунд. Это было связано с тем, что психологический ущерб от неспособности длительное время добиться поставленной цели начинал принимать угрожающие размеры. Кроме того, было отмечено, что статика тренируется тяжело и непредсказуемо. Психологически это был самый тяжёлый цикл, т.к. работы было сделано много, а результата нет. Видимо, как раз в этот период происходила структурная перестройка мышц, выполняющих статическую работу и функциональных систем организма, эту работу обеспечивающих.

Тренировочный цикл № 3.

Цель: перейти от подтягиваний в течение 2,30 через 7 секунд к подтягиваниям в течение 3 минут через 6 секунд

Этот цикл также занял 2 месяца, но он не был таким психологически напряжённым, как предыдущий, так как здесь прогресс был явным. Кроме того, была психологически облегчена развивающая нагрузка за счёт того, что подходы на толстой перекладине чередовались с подходами на тонкой перекладине.

После того, как с 7 секунд спортсмен перешёл на 6, время подхода упало с 2,30 до 2,05. И это при том, что от спаренных подходов в серии перешёл к одиночным подходам, так как довисание до 3 минут после срыва с перекладины уже не оставляло сил на второй подход, выполнявшийся через короткий интервал отдыха.

Так как количество подтягиваний в каждом развивающем подходе стало больше 20, во второй части тренировки (проводимой через 15-30 минут отдыха после развивающих подходов) выполнялись подходы на развитие динамической выносливости. Производилось от 4 до 6 подходов с интервалами отдыха между подходами от 4 до 6 минут. При этом количество подтягиваний в первом подходе на развитие динамики также возрастало от тренировки к тренировке так, что к концу данного тренировочного цикла возросло с 20 раз до 35 раз, что явно соответствовало увеличению уровня как статической, так и динамической выносливости.

Через месяц тренировок – когда в первом подходе второй части тренировки спортсмен подтянулся 35 раз – эта серия стала психологически невыносимой, и её пришлось заменить. Замена оказалась полноценной, хотя и не динамической. Спортсмен стал выполнять подтягивания в располагаемых на предплечьях манжетах с отягощением от 2,5 до 3,5 Кг. Всего выполнялось от 4 до 7 подходов до первого отрыва в темпе 1 раз в 6 секунд.

В результате длительной тренировки в направлении повышения статической выносливости произошёл прорыв – в течение месяца время виса при выполнении подтягиваний в темпе 1 раз в 6 секунд на толстой перекладине возросло с 2,15 до 2,55, а на тонкой – с 2,45 до 3,30. Причём это были не единичные результаты, так как впоследствии на толстой перекладине был достигнут результат в 3 минуты. Следствием повышения уровня развития как статики, так и динамики стало повышение результата в контрольном подтягивании на гимнастической перекладине – 43 раза за 3,52, показанный на 22 неделе тренировок. Если учесть, что месяцем раньше лучшее время было почти на минуту хуже (2,56), а результат – хуже на 7 раз, то это можно считать хорошим прогрессом.

Продолжение следует.

http://www.turnikplus.narod.ru/

Список литературы

1 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры, - М.: Физкультура и спорт. – 1991

2 Зимкин Н.В. Физиология человека, - М.: Физкультура и спорт. – 1975

3 Уткин В.Л. Биомеханика физических упражнений. – М.: Просвещение. – 1989

4 Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. – М.: Физкультура и спорт. – 1985

5 Теория и методика физической культуры: Учебник / Под. ред. проф. Ю.Ф.Курамшина.

– 2-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2004. – 464с.

6 Кикоин И.К., Кикоин А.К. Физика. Учебник для 8 класса средней школы. Издание пятое. –

М.:Просвещение. – 1981

7 Крестовников А.Н. Очерки по физиологии физических упражнений. –

М.: Физкультура и спорт. – 1951

8 Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. –

М.: Физкультура и спорт. – 1988. – 331 с., ил.

9 Физиология мышечной деятельности: Учеб. для ин-тов физ. культ./Под ред. Я. М. Коца. –

М.: Физкультура и спорт. – 1982 . – 347 с., ил.

10 Полиатлон. Правила соревнований

11 Михайлов С.С. Спортивная биохимия: Учебник.- Спб.: ГАФК им П.Ф.Лесгафта, 2002.,250с.

12 Пёрышкин А.В., Крауклис В.В. Курс физики. Учебник для средней школы, ч1.,

М.:Просвещение. – 1967. 160 с., ил.

13 Путилов К.А. Курс физики, том 1. - М.: ГИТТЛ. – 1954

14 Элементарный учебник физики, том 1. /Под ред. Г.С. Ландсберга. – М.: Наука. – 1975

15 Городниченко Э.Т. Оценка работоспособности двигательного аппарата человека по

показателям статической выносливости и импульса силы., Интернет-публиикация.

16 Тхоревский В.И., Пичугина Е.В.//Физиология мышечной деятельности: Тез. докл.

Междунар. конф. – М.: 2000. –С. 152-153.

17 Гальперин с.И. Физиология человека и животных. Учебное пособие для ун-тов и пед ин-тов. М., «Высш. Школа», 1977

18 Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. –

М.: Физкультура и спорт. – 1970

19 Спортивная физиология: Учеб. для ин-тов физ. культ./Под ред. Я. М. Коца. –

М.: Физкультура и спорт. – 1986. – 240 с., ил.

20 Кожуркин А.Н. Метод тренировки в подтягивании на перекладине со сбалансированным

распределением отягощений., «Полиатлон» №3, сентябрь 1996., с.43-51

21 Донской Д.Д. Биомеханика физических упражнений. –

М.: Физкультура и спорт. – 1960

22 Официальный протокол результатов по тяжёлой атлетике ХХVIОлимпийских игр в Атланте