ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.04.2024

Просмотров: 1090

Скачиваний: 1

СОДЕРЖАНИЕ

Теория и методика подтягиваний на перекладине.

Введение. Краткий обзор различных систем тренировок по подтягиванию на перекладине

Глава 3. Характеристика тренировочной нагрузки.

3.1 Внешняя и внутренняя стороны нагрузки

3.2.3 Длительность выполнения нагрузки

3.2.6 Способы изменения величины нагрузки.

3.2.6.1 Некоторые способы создания отягощений.

3.2.6.2 Некоторые способы уменьшения величины нагрузки.

3.3 Классификация нагрузок по величине.

Глава 4. Отдых и восстановление.

4.1 Изменение работоспособности в результате воздействия нагрузки.

4.1.2 Отставленное восстановление

4.2 Продолжительность интервалов отдыха между подходами.

4.3 Характер отдыха между подходами.

Глава 5. Направленность тренировочной нагрузки

5.2 Целенаправленный подход при планировании тренировочного процесса в подтягивании на перекладине.

Глава 6. Развитие статической силовой выносливости мышц предплечья.

6.1 Энергообеспечение при статическом напряжении мышц предплечья.

6.1.1 Увеличение ёмкости креатинфосфатного механизма.

6.1.2 Снижение негативных последствий гликолиза.

6.1.3 Источники энергии для аэробного ресинтеза атф.

6.1.4 Доставка кислорода в работающие мышцы.

6.1.4.1 Развитие капиллярной сети.

6.1.4.2 Создание условий для эффективного кровообращения.

6.1.5 Развитие возможностей механизма аэробного окисления в работающих мышцах.

6.1.5.1 Увеличение числа мышечных волокон, способных к аэробному ресинтезу атф.

6.1.5.2 Увеличение количества и размера митохондрий.

6.1.6 Уменьшение времени развёртывания механизма аэробного ресинтеза атф.

6.1.7 Предполагаемые изменения в схеме энергопродукции.

6.2 Преимущественная направленность тренировочной нагрузки.

6.3 Мышцы-сгибатели, их строение и функции.

6.4 Характеристика развивающей нагрузки.

6.4.3 Целевые параметры нагрузки.

6.4.4 Варианты изменения параметров нагрузки.

6.4.5 Дополнительные условия проведения развивающих тренировок.

6.5 Сочетание нагрузок при развитии статической силовой выносливости.

6.5.1 Варианты развивающей нагрузки.

6.5.2 Сочетание нагрузок различной величины и направленности.

Глава 3. Характеристика тренировочной нагрузки.

3.1 Внешняя и внутренняя стороны нагрузки

Одно и то же физическое упражнение может оказывать различное физиологическое воздействие на организм занимающихся, в связи с чем под нагрузкой в спортивной тренировке принято понимать как определённую величину воздействия физических упражнений на организм занимающихся, так и степень преодолеваемых при этом объективных и субъективных трудностей. Величину воздействия физических упражнений на организм занимающихся относят к «внешней» стороне нагрузки, а величину реакции организма на выполняемую работу – к её «внутренней» стороне [5].

Для характеристики внешней стороны нагрузки при выполнении подтягиваний используются такие показатели, как длительность выполнения упражнения, количество подтягиваний в подходе, количество подходов в серии, темп выполнения подтягиваний, величина применяемых отягощений и т.д.

Внутреннюю сторону нагрузки можно оценить по величине функциональных и связанных с ними сдвигов в организме спортсмена, причём наряду с показателями, следящими за изменением функциональных систем организма непосредственно во время работы (степень увеличения частоты сердечных сокращений, минутного объёма дыхания, скорости потребления кислорода, минутного объёма крови и др.), целесообразно использовать данные о характере и продолжительности периода восстановления.

Характеристики нагрузки с «внешней» и «внутренней» стороны тесно взаимосвязаны: увеличение объёма и интенсивности тренировочной работы приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии различных систем и органов, к развитию и углублению процессов утомления. Однако величина функциональных сдвигов организма может быть различной даже при одних и тех же внешних характеристиках нагрузки. Так, выполнение подхода из 30 подтягиваний в темпе 15 раз в минуту, производимого в начале тренировки, потребует гораздо меньших усилий со стороны спортсмена, чем выполнение аналогичного подхода в самом конце тренировки, на фоне сильной усталости.

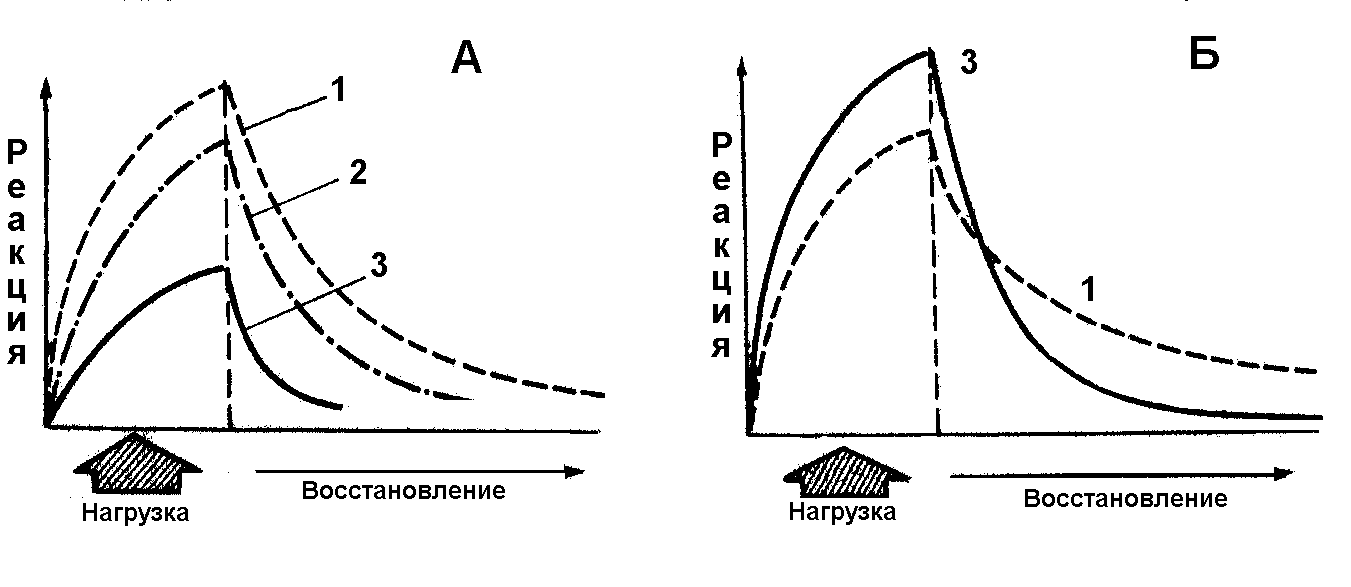

Рисунок 3.1Реакция организма спортсменов различной квалификации

на одинаковую по объёму и интенсивности нагрузку (А)

и на предельную нагрузку (Б) (по Платонову В.Н., 1986)

1 – спортсмены IIразряда;

2– спортсмены Iразряда;

3 – мастера спорта.

Кроме того, одна и та же по объёму и интенсивности (стандартная) работа вызывает различную реакцию у спортсменов разной квалификации. Чем выше квалификация спортсмена, тем, как правило, ниже физиологическая стоимость стандартной нагрузки. У более квалифицированных спортсменов в процессе работы наблюдается менее высокий уровень физиологических процессов, а восстановление заканчивается относительно быстрее (рисунок 3.1А). Реакция спортсменов более высокого класса на предельную нагрузку носит более выраженный характер: наряду с бо́льшими по величине физиологическими сдвигами, восстановительные процессы протекают у них более интенсивно (рисунок 3.1Б).

3.2 Параметры нагрузки.

3.2.1 Объём нагрузки.

Под объёмом тренировочной нагрузки в общем случае понимается произведение мощности выполняемой работы на длительность её выполнения. Другими словами, объём нагрузки – это количество работы с определённой мощностью в течение заданного времени. Когда мощность работы спортсмена (например, темп выполнения подтягиваний) постоянна, то объём работы пропорционален длительности её выполнения. Если же темп выполнения подтягиваний изменяется в ходе выполнения нагрузки, то объём тренировочной работы (той же длительности) будет тем больше, чем больше величина темпа подтягиваний. Именно поэтому оценке объёма нагрузки при подтягивании на перекладине нужно учитывать не только количество подтягиваний, произведённых в течение определённого периода (подхода, серии, тренировочного занятия и т.д.), но и длительность подтягиваний. Понятно, что 300 подтягиваний, выполненные в течение двух часов в виде 15 подходов по 20 раз и те же 300 подтягиваний, выполненные за 6 подходов по 50 раз – это по величине физиологических сдвигов далеко не одно и то же.

3.2.2 Интенсивность нагрузки.

Интенсивность нагрузки – это сила воздействия физической работы на организм человека в данный момент, её напряжённость и степень концентрации объёма нагрузки во времени [5]. Как «степень концентрации объёма нагрузки во времени» интенсивность характеризует внешнюю сторону нагрузки, как «силу воздействия физической работы на организм человека в данный момент» интенсивность отражает степень изменения функциональных систем организма непосредственно во время выполнения нагрузки, а когда говорят об интенсивности как о «напряжённости», учитывают степень воздействия нагрузки на организм человека не только во время её выполнения, но и в период восстановления.

В некоторых циклических видах спорта, например, в беге или гребле, требуется преодолеть определённую дистанцию (т.е. совершить определённую работу) за минимально возможное время. В такой ситуации интенсивность передвижения на тренировке принято выражать в процентах по отношению к соревновательной скорости на той дистанции, к которой производится подготовка. В отличие от бега, при подтягивании на перекладине спортсмену требуется подтянуться не определённое количество раз за минимально возможное время, а максимальное количество раз за ограниченное время.

В качестве меры интенсивности для динамической работы проще всего было бы использовать темп выполнения подтягиваний, который пропорционален как мощности механической работы, так и мощности процессов энергообеспечения этой работы. Так и нужно делать, когда спортсмен на тренировке в каждом подходе подтягивается одинаковое количество раз, но в разном темпе. А вот в ситуации, когда темп выполнения подтягиваний на тренировке совпадает с темпом выполнения подтягиваний на соревнованиях, интенсивность подтягиваний в тренировочном подходе целесообразно выражать в процентах от максимально возможного их количества (т.е. в процентах от соревновательного результата).

Так, если спортсмен на соревнованиях подтянулся 50 раз (интенсивность подхода равна 100%), а на тренировке в таком же темпе он выполнил 40 подтягиваний, интенсивность тренировочного подхода составит 40/50*100%=80%.

Результат при выполнении подтягиваний зависит от слаженной работы мышц, выполняющих подъём/опускание туловища в динамическом режиме и мышц, осуществляющих фиксацию хвата и укрепление суставов в статическом режиме. Статическая работа по удержанию хвата, к сожалению, не имеет механического эквивалента, аналогичного темпу подтягиваний при динамической работе, поэтому под интенсивностью статической работы следует понимать относительную мощность (т.е. мощность, выраженную в % от максимальной) метаболических процессов, обеспечивающих статическое сокращение мышц при выполнении подтягиваний. Правда, следует заметить, что получить значение метаболической мощности при статическом сокращении мышц весьма непросто, так как для этого потребуется проводить специальный эксперимент с использованием оборудования для определения величин потребления кислорода в единицу времени при различных углах сгибания рук. Тем не менее, если величины метаболической мощности статического напряжения мышц всё же станут известны, то и объём статической работы (вернее физиологическую стоимость статической работы) будет нетрудно рассчитать. Так, для виса в ИП величина работы при статическом напряжении мышц будет равна просто произведению метаболической мощности энергообеспечения на длительность виса.

Приблизительно интенсивность статических усилий при выполнении тренировочного подхода в привычном темпе можно оценить по отношению времени выполнения подтягиваний к максимальному времени выполнения подтягиваний, производимых в том же темпе до отказа.