ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.08.2024

Просмотров: 654

Скачиваний: 1

СОДЕРЖАНИЕ

Умберто Эко Пражское кладбище От переводчика

1 Прохожий, в то серое мартовское утро

10 Далла Пиккола в затруднении

13 Далла Пиккола пишет, что Далла Пиккола – это не он

23 Двенадцать правильно истраченных лет

24 Однажды ночью во время мессы

5 Симонино – карбонарий

Ночь 27 марта 1897 г.

Я прошу великого прощения, капитан Симонини, за то, что посмел вторгнуться в ваш дневник, каковой, не удержавшись, прочитал. Но не своею волей я пробудился сегодня утром в постели вашей. Вы угадываете, что я являюсь (вернее, по меньшей мере почитаю себя) аббатом Далла Пиккола. Проснувшись не в своей кровати, в квартире, которую не знаю, без каких бы то ни было следов моего пастырского одеяния, как равно и парика, я увидел только накладную бороду у кровати. Откуда эта накладная борода? Мне уже случалось несколько дней назад, пробудившись, не понимать, кто я. С той разницей, что это происходило в моем собственном доме, а ныне – в доме не моем. Глаза, похоже, залеплены гноем. И язык щемит, как будто он был прикушен. Выглянув из окна, я увидел тупик Мобер. Рядом с улицей Мэтра Альбера, где я проживаю. Исследовал весь дом. Похоже, это квартира светского лица, употребляющего накладную бороду, а следовательно (извините за огульные выводы), морально ненадежного. Осмотрел кабинет, убранный претенциозно. На задней стене, за портьерой, нашел дверь и попал в потаенный коридор. Он походил на театральную уборную, во множестве там были костюмы и парики, точно как в месте, где несколько дней назад я обнаружил сутану. Тогда-то мне и стало ясно, что коридор, в свое время пройденный мною в другом направлении, ведет прямо в мое жилище.

На столе находились записи, по-видимому набросанные лично мной. Вы даже восстановили когда: 22 марта, в день, подобный сегодняшнему. И тогда и сейчас я с утра терял память. Что же может означать, гадал я, последняя из записей – про Отей и Диану? Кто такая Диана?

Любопытно. Вам подумалось, будто бы вы и я – одно. Но вы помните гораздо больше подробностей своей прежней жизни, нежели я – моей. И причем, как легко видеть из вашего дневника, вы не знаете обо мне ничего. Я же замечаю, что могу припомнить довольно многое, нет, действительно много из происходившего с вами. Именно те эпизоды, которые вы – странное совпадение – пытаетесь восстановить и не можете. Следует ли из этого, что если я припоминаю столь многое о вас, значит, я – вы?

Может быть, нет. Может быть, мы совсем разные существа, которые по какой-то невыясненной причине втянуты в подобие общей жизни. Я, замечу снова, церковное лицо. Может быть, я знаю о вас то, что мне поведано на исповеди? Или я тот, кто занял место доктора Фройда и вырвал из вашего нутра то, что вы тщились сохранить в неприкосновенности?

Как бы ни было, мой священнический долг рассказать вам, что же происходило после смерти вашего достопочтенного дедушки, да приимет Господь его душу праведно и мирно. Ясно, что, приведись ныне умереть вам, Господь столь же мирно и праведно вашу бы душу не принял, потому что, по-моему, не столь уж благостно вы обращались с ближними, и, может быть, за это ваша память теперь отказывается выдавать воспоминания, не делающие вам чести.

* * *

На самом деле Далла Пиккола выдал Симонини только скупые факты, занеся их по порядку на те же листы миниатюрным почерком, столь непохожим на симониниевский. Но именно эти скудные указания послужили Симонини опорой, на которую тот стал цеплять грозди образов, слов и выражений, внезапно выплывавших из его памяти. Повествователь приведет здесь краткое резюме содержания, упростив замысловатый узор подсказок и ответов и избавив Читателя от тона лицемерной добродетели, употребленного аббатом при составлении ханжески выхолощенной повести о деяниях своего альтер эго.

Похоже, что не только разгон босых кармелитов, но и кончина дедушки не слишком впечатлили Симоне Симонини. К деду, кажется, он был привязан, но, проведя детство и отрочество под замком в доме, где будто специально насаждалась угнетенность и подавленность, где и дед, и чернорясные воспитатели постоянно внушали ему недоверие, страх и досаду по отношению к миру, Симонино чем дальше, тем меньше был способен что-либо чувствовать, за исключением сумрачного себялюбия, которое постепенно в нем закрепилось в форме неколебимого философского мировидения.

Распорядившись похоронами – а в них приняли участие самые видные прелаты и самые именитые пьемонтские дворяне, связанные со Старым Режимом, – Симонино увиделся с уполномоченным нотариусом семьи, Ребауденго, который прочел ему завещание: дед все оставил ему. Только вот незадача, продолжал нотариус (казалось – с удовлетворением), поскольку старцем было все заложено и перезаложено, а также из-за неосмотрительности в управлении средствами, имущества практически не оставалось. Даже особняк со всей той мебелью, которой был обставлен, был должен сразу отойти кредиторам, бездействовавшим прежде, из уважения к почтенному и дряхлому собственнику, однако с внуком не имевшим намерения церемониться. – Видите, дорогой адвокат, – добавил нотариус, – в нынешние времена не то что давеча. Теперь и отпрыски почтенных семей порой смиряются перед необходимостью и ищут себе работу. Если бы вашей чести угодно было, хотя оно и не почетно, я предложил бы местечко у меня в конторе, где может быть применен юноша с начальными знаниями права, естественно – при уговоре, что нет возможности положить вам оплату по вашей умственной заслуге, а придется удовольствоваться таким размером жалованья, которое только позволит вам найти себе другое пристанище и жить в нем нешироко, но благоприлично. Симонини сразу же решил, что нотариус прикарманил многие те части имущества, которые дед полагал утерянными из-за неосмотрительного управления. Но доказательств не существовало. Было надобно выживать. Он подумал, что, работая в близости от нотариуса, однажды ему отплатит и возвратит себе все то, что нотариус незаконно захапал. Так он и зажил в двух комнатах на улице Барбару, бережа средства на редкие походы в обжорки, где собирались его товарищи, и в то же время начал службу у Ребауденго, корыстного, бесчестного и подозрительного, который вмиг бросил величать его «ваша честь» и «господин адвокат», а перешел на обращение «Симонини», давая ясно понять, кто же в деле хозяин. Но через несколько лет этой работы письмоводителем (так называлась его должность), Симонини прошел законную аттестацию и, постепенно завоевывая доверие прин

ципала, уяснил, что делопроизводство сводилось не к тому, что входит в обязанность нотариуса – заверению завещаний, дарительных грамот, актов о купле-продаже и прочих деловых соглашений, – а к засвидетельствованию подлинности дарственных, купчих, завещаний и контрактов, никогда вообще не имевших места. Другими словами, нотариус Ребауденго за разумное вознаграждение писал поддельные документы, при необходимости воспроизводя почерки и приобщая показания свидетелей, а их полно было в близлежащих кабаках.

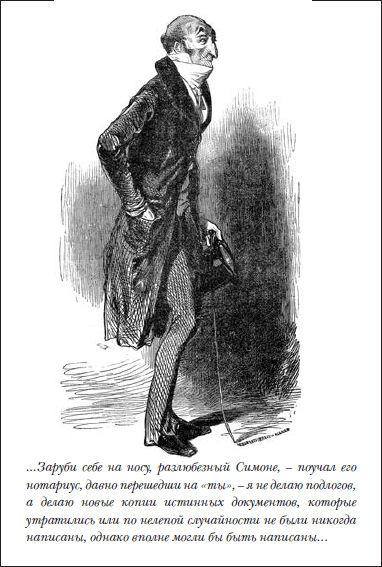

– Заруби себе на носу, разлюбезный Симоне, – поучал его нотариус, давно перешедши на «ты», – я не делаю подлогов, а делаю новые копии истинных документов, которые утратились или по нелепой случайности не были никогда написаны, однако вполне могли бы быть написаны. Фальшивкой было бы, напиши я метрику, из которой бы явствовало, прошу прощения за пример, что ты рожден от потаскуньи из Одаленго-Пикколо (и он хихикал над собственным оскорбительным остроумием). Никогда бы не пошел я на подобное преступление, поскольку честный человек. Однако ежели какой-нибудь твой враг, это я просто предполагаю, зарился бы на твое имущество и ты бы знал, что он совершенно точно рожден не от отца твоего и не от матери твоей, а от непристойной женщины из Одаленго-Пикколо, однако он укрыл свое законное свидетельство о крещении, чтоб покуситься на твое добро, и ты бы обратился ко мне, прося восстановить эту пропавшую грамоту, дабы дать по рукам злоумышленнику, я согласился бы, иными словами, поддержать истину. И засвидетельствовал бы то, о чем известно, что оно истинно, нисколько бы не погнушавшись.

– Да как же знать вам, от кого доподлинно родился этот господин?

– А от тебя! Ты же его хорошо знаешь.

– И вы бы мне поверили?

– Я верю своим клиентам, поскольку у меня клиенты исключительно честные люди.

– А ежели клиент у вас солжет?

– Солжет, так это значит – на совести клиента, не на моей. Начни я размышлять о каждом, может ли он мне солгать, тогда мне следует закрыть свою практику, она ведь основана на доверии. Симоне остался не в полном успокоении относительно чистоплотности работы нотариуса Ребауденго, но, будучи теперь допущен до тайн ремесла, участвовал в сотворении подделок, в скором времени превзойдя учителя и открыв в себе необычайные каллиграфические способности. Тем временем нотариус, как будто обинуясь после вышеприведенной беседы, а может быть, учуяв основную слабость своего сослужителя, водил Симонино по роскошным ресторанам, таким, например, как «Иль Камбио» (завсегдатаем которого был сам Кавур!), где они дегустировали самую лучшую финанцьеру, а финанцьера – это целая симфония из петушьих гребешков, черев, телячьего мозга и тестикул, бычачьего филея, белых грибов, все это с полустаканом марсалы, мукою, солью, олеем и маслом. Подкислено совсем чуть-чуть, алхимической толикою оцта. По правилам, угощаться финанцьерой надлежало в рединготе или же в долгополом сюртуке, служебном одеянии финансистов. Наверное, Симонино, даром что имел героического отца, сам не чувствовал в себе жилки щепетильной и доблестной, поэтому он за подобное угощение был готов служить нотариусу Ребауденго хоть до смерти – его, нотариуса, смерти, как вскорости мы с вами увидим, еще чего! не собственной же.

А жалованье ему, хоть ненамного, увеличили. Нотариус катастрофически старел, он стал подслеповат, рука у него дрожала. Вскорости без Симоне он уже ничего не мог. Но именно потому что Симоне получал все больше доступа к любимому досугу, то есть к славнейшим из туринских ресторанов (о, восхитительные аньолотти по-пьемонтски, нафаршированные жарким из белого мяса, жарким из красного мяса, вареной говядиной, снятой с костей протушенной курятиной и листьями капусты, томившимися вместе с жарким, вареными яйцами, сыром пармезаном с мускатным орехом, солью, перцем! Подливка из того же мясного соуса с маслом, чесноком и веточкой розмарина), в храм удовлетворения своей неистовой, необоримой и крепчайшей плотской страсти молодой Симонини не мог же приходить в заношенной одежде. Так и шло, что рост его возможностей сопровождался ростом потребностей.

Работая с нотариусом, Симоне заметил, что тот не только выполняет деликатные работы для частных клиентов, но и – видать, подыскивая себе защиту на случай вскрытия каких-то водящихся за ним делишек – словом и делом всемерно угодничает перед службами общественной безопасности. Иногда, по его собственному описанию, для того чтобы справедливо приговорить обвиняемого, требуется какое-нибудь документальное свидетельство, доказывающее, что полицейские претензии не голословны. Так Симонини познакомился с невыразительными личностями, периодически забредавшими к ним в контору и аттестовавшими себя неопределенно «мы из Отделения». Отделение чего это было и кто были эти невыразительные люди, довольно быстро понималось без слов. Конфиденциальные задания по правительственному заказу!

Одним из этих господ был кавалер Бьянко. Этот кавалер выражал глубокое удовлетворение работой Симоне над созданием неких совершенно подлинных доказательств. Этот кавалер был важная птица. Прежде чем знакомиться с кем-нибудь, несомненно, запрашивал в органах все имеющиеся характеристики. Это явствовало из вопроса, заданного вполголоса: посещает ли Симоне до сих пор кафе «Бичерин». Там-то и предложено было встретиться для сугубо частного свидания. И Симоне услышал там:

– Драгоценный адвокат, нам известно, что вы являетесь внуком одного из достойнейших подданных Его королевского величества, по одному уж этому вы получили благородное воспитание. Мы знаем также, что господин отец ваш принес свою жизнь на алтарь того, что и мы считаем правым делом, хотя пожертвовал собой он, как бы это выразиться, преждевременно. Поэтому, учитывая вашу благонадежность и готовность с нами сотрудничать, мы считаем также, что проявляем к вам самому неимоверную снисходительность, располагая сведениями, что вы и нотариус Ребауденго имеете наклонность к процедурам, назовем их так – не самым благовидным. Что же, вам предлагается иметь в виду, что это не было поставлено вам на вид. Мы знаем, что вы вращаетесь в обществах друзей, коллег, единомышленников, в общем, ну, как их назвать, мадзинианцев, гарибальдийцев и карбонариев. Ничего странного: таково, думается нам, направление юных умов. Однако вот в чем нам видится проблема. Как бы эти молодые люди не набезрассудничали. По крайней мере прежде чем их безрассудство может стать для страны и разумным и полезным. Правительство было обеспокоено этим Пизакане с его морской экспедицией. Вы знаете, что Пизакане и поехавшие с ним двадцать четыре бунтаря высадились в Понце, размахивая триколором, освободили три сотни заключенных и отправились морем в Сапри, предполагая, что там местные обыватели поджидают его уже мобилизованные. Благожелательный сказал бы – идеалист! Скептик сказал бы – идиот! На самом деле Пизакане был идеалистом. Смерды, которых он пришел освобождать, прикончили и его, и его людей. Видите: благие намерения заводят чересчур далеко, если не учитывается реальное положение вещей.

– Понимаю, – сказал на это Симоне. – А от меня вам чего угодно?

– Сейчас, сейчас. Чтобы препятствовать головотяпству, лучше всего – сажать всех их под замок на некоторое время. За попытку подорвать государственный строй. И выпускать их по мере того, как в стране проявляется потребность в благородных сердцах. Их надо захватывать на заговорах. Вы знаете, конечно, главарей. Пусть бы дошел до них листок от самого главного главаря. Пусть бы созвали их на слет в определенное место. В вооружении, с кокардами и знаменами и с прочими цацками, которыми украшаются карбонарии, чтоб их признавали за карбонариев. Нагрянет полиция, всех заберут. И все в порядке, и дело сделано.

– Но если я буду там, меня застукают тоже, а ежели нет, поймут, что я-то и выдал всех.

– Ну что вы, сударь, не столь же мы недогадливы. Естественно, мы приняли эти соображения в расчет. Как мы увидим, и вправду Бьянко имел свой расчет. Но незаурядной расчетливостью отличался и Симонини. Как следует выслушав предлагавшийся ему план, он истребовал своеобразное награждение. Каких Симонини хотел для себя королевских щедрот – он охотно рассказал кавалеру.

– Видите ли, кавалер Бьянко. Нотариус Ребауденго порядочно раз совершил незаконные действия, прежде чем меня наняли в его контору. Довольно будет указать два или три подобных случая, учитывая, что у меня в распоряжении нужная документация, не ущемляющая, господи упаси, ни одного по-настоящему важного лица. По части тех, кто с оных пор естественным образом скончался. Я передам все обвинительные материалы от неподписавшегося доброжелателя, через ваше любезное посредничество, в судебное ведомство. Их, безусловно, с лихвою хватит, чтобы нотариусу предъявили обвинение в регулярном подделывании официальных актов и на этом бы основании заключили под стражу на такое число лет, за которое природа самостоятельно закончит жизненный круг. Не очень надолго, полагаю, учитывая здоровье старикана.

– И тут…

– И тут, как нотариус окажется в заключении, я извлеку договор, подписанный за несколько дней перед его арестом, откуда будет явствовать, что, выплатив последний пай за покупку, я окончательно вступаю во владение юридической конторой и превращаюсь в ее собственника. Что до внесенного мною капитала, все ведь думают, будто я получил наследство от деда. Единственный, кто знает, что это не так, – Ребауденго.

– Интересно, – сказал Бьянко на это. – Но судья обязательно спросит, где же эти выплаченные деньги.