ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.08.2024

Просмотров: 711

Скачиваний: 1

СОДЕРЖАНИЕ

Умберто Эко Пражское кладбище От переводчика

1 Прохожий, в то серое мартовское утро

10 Далла Пиккола в затруднении

13 Далла Пиккола пишет, что Далла Пиккола – это не он

23 Двенадцать правильно истраченных лет

24 Однажды ночью во время мессы

– А вы сами сознаете, что ваша жизнь стоит ровно столько же, если я после ареста назову ваше имя? Ну же, мир. Я сейчас пытаюсь продать ту главу из своей книжки в качестве правдивого документа одним очень надежным покупателям. Давайте работать пополам. Все равно нам теперь приходится дружить и сотрудничать. За два-три дня до начала войны Гёдше привел меня на крышу дома сбоку от Нотр-Дам, где один старичок держал голубятни.

– Прекрасное место для выпуска голубей. Их сотни летают у Парижской Богоматери. Никто не обращает внимания. Когда вы будете готовы с новостями, приходите. Этот старик вышлет голубя с письмом. И точно так же заходите к нему за почтой. Каждое утро. И спрашивайте, нет ли писем для вас. Просто, да? Вы все поняли?

– Но какие вас интересуют новости?

– Мы все еще не знаем, что нам следует вызнавать о Париже. Мы пока что наблюдаем фронтовую полосу. Но раньше или позже мы перейдем в наступление, и Париж превратится для нас в прямой интерес. Тогда мы захотим информацию о передвижении войск, о присутствии или отсутствии монаршей семьи, о настроении населения. Ни о чем и обо всем. Сами думайте, как вам проявить смекалку. Нам могут понадобиться карты. Вы спросите, как можно передавать карты с голубями. Давайте спустимся на один этаж ниже.

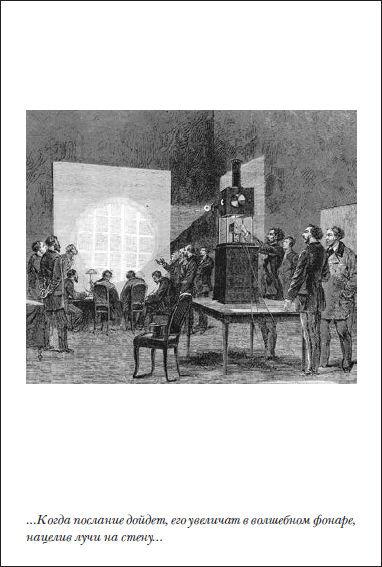

На нижнем этаже кто-то трудился в фотографической лаборатории. Там был и зальчик с белой стеной, выкрашенной яркой белой краской. Стоял там и один такой проектор, которые еще иногда называют волшебным фонарем. Которые направляют раскрашенный луч на стену или же на простыню. – Этот месье примет у вас донесение, не имеет значения, длинное или короткое и на скольких листах. Он сфотографирует все и нанесет снимок на коллодиевую пленку. А потом ее отошлет с почтовым голубем. Когда послание дойдет, его увеличат в волшебном фонаре, нацелив лучи на стену. То же самое будут проделывать тут, если приходящие письма будут длинными. Но лично для меня, для пруссака, становится здесь жарковато, и я покидаю Париж. Будем обмениваться цидулками на голубочках. Как два влюбленненьких.

Меня передернуло от последних слов. Но подрядился так подрядился. Проклятие. Только из-за того, что кокнул какого-то аббатишку. А как насчет командиров-генералов? Они сколько людей убивают?

И вот мы оказались в войне. Лагранж передавал мне время от времени весточку-другую для засылания неприятелю. Но, как меня и предупредил Гёдше, пруссаков Париж не очень волновал. В то время их гораздо сильнее волновало, сколько солдат имеет Франция в Эльзасе, у Сен-Прива, у Бомона и у Седана.

Припоминаю: дни осады Парижа. В городе не прерываясь идет веселье. В сентябре позакрывали было все публичные развлекательные заведения. Отчасти из солидарности с воюющими. Отчасти – чтобы отправить на фронт и пожар

ников, дежуривших в большинстве театров. Но месяц прошел, чуть больше, и «Комеди Франсэз» получила разрешение на благотворительные представления в пользу семей погибших. Спектакли возобновились, под сурдинку, без отопления, со свечками на месте газовых фонарей. Вслед за этим театром открылись снова и «Амбигю», и «Порт Сен-Мартен», и «Шатле», и «Атеней».

Трудные дни начались в сентябре, после трагического разгрома под Седаном. Наполеон III был захвачен в плен врагом. Империя разваливалась. Францию обуревали волнения, почти (тогда еще почти) на грани революции. Провозгласили Республику. Но и в рядах республиканцев, насколько я знал, имелось раздвоение. Одни хотели на фоне военного проигрыша провести социальную революцию, другие были готовы подписать с пруссаками мир, лишь бы не уступить тем реформам, которым – говорили – суждено выродиться в подобие самого настоящего коммунизма.

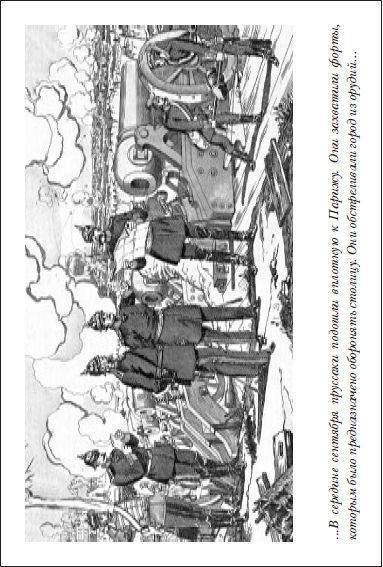

В середине сентября пруссаки подошли вплотную к Парижу. Они захватили форты, которым было предназначено оборонять столицу. Они обстреливали город из орудий. Пять месяцев изнурительной осады. Наихудшим врагом оказался голод.

Из политических разногласий, из демонстраций, топотавших взад и вперед по городу, мне мало что было понятно, а уж интересно – так и того меньше. Я считал, что в подобные времена лучше всего вообще поменьше по улицам шляться. Но вот еда… Это меня, напротив, непосредственно затрагивало. И я ежедневно собирал у негоциантов квартала последние новости, чтобы понять, что же нас в будущем ожидает. Гуляя по парижским паркам, например по Люксембургскому, я видел, что город превращается в какое-то пастбище. Повсюду отары овец и крупный рогатый скот. Но уже в октябре начали поговаривать, что в наличии не больше двадцати

пяти тысяч быков и ста тысяч баранов. Для такого громадного города – ничтожная малость.

И действительно, вскорости в квартирах начали жарить на обед золотых рыбок. Всех лошадей, не мобилизованных в армию, конечно, истребили на жаркое. Гарнец картофеля стоил тридцать франков, а бакалейщик Буасье продавал за двадцать пять упаковку чечевицы. Кроликов ни одного в Париже не осталось. Мясники не обинуясь выкладывали на прилавки сначала упитанных кошек, а потом, когда кончились кошки, – собак. Передушили всех экзотических зверей в зоопарке. На сочельник Рождества, для тех, кто в силах был это оплатить, у «Вуазена» предлагалось праздничное меню: бульон из слона, верблюд на вертеле по-английски, тушеное мясо кенгуру, медвежьи котлеты в перечном соусе, духовая антилопятина с трюфелями и кот с гарниром из молочных мышат – потому что не только на крышах перестали уже попрыгивать воробейчики, но и мыши с крысами начисто поисчезали из подполов и канав.

Верблюд ладно, он, по сути, неплох. Но вот крысы – увольте. Даже в блокаду можно ведь договариваться со спекулянтами, контрабандистами. Помню я один замечательный ужин, очень дорогой, не в каком-то главном ресторане, а в окраинной объедаловке, где мы с несколькими важными персонами (не аристократами, соглашусь, но в определенные времена социальными принципами приходится поступаться) получили возможность потребить и фазанов, и свежайший паштет из отменного качества гусиной печени.

В январе французы и немцы наконец заключили мир. Этот мир предполагал начиная с марта символическую оккупацию столицы. И должен сказать, что довольно унизительно мне было глядеть на парадную процессию немцев в остроглавых касках по Елисейским полям. Потом они разместились на северо-востоке города, оставив Франции юго-западную часть, а именно форты Иври, Монруж, Ванв, Исси и среди прочих прекрасно укрепленный форт Мон-Валерьен, откуда замечательно простреливался (да пруссаки перед тем и простреливали) запад Парижа.

Затем произошло примерно следующее. Из центра Парижа пруссаки убрались. Установилось новое правительство Франции. Его главою стал Тьер. Однако Национальная гвардия вышла из-под контроля правительства. Гвардейцы не согласились сдать пушки, купленные на общественную подписку. Они отволокли все эти пушки на Монмартр и спрятали там. Тьер послал за пушками генерала Леконта, который скомандовал было стрелять в гвардейцев и в толпу, но в скором времени его солдаты перешли на сторону мятежников. Леконта арестовали его же собственные подчиненные. Тем временем на улице опознали еще одного генерала, Тома, недобрая память о котором восходила к событиям 1848 года. Мало того. Генерал вообще был в штатском. Он явно драпал куда-нибудь подальше от Парижа. Но рядом все стали говорить, что он, конечно, шпионит за повстанцами. Тома притащили туда, где уже томился Леконт. Короче, обоих расстреляли.

Тьер перевел правительство из Парижа в Версаль. В конце марта в Париже провозгласили Коммуну. Теперь уже французское правительство (Версальское) осаждало и обстреливало Париж с форта Мон-Валерьен. Пруссаки, патрулировавшие Париж с другого боку, вели себя ноншалантно и позволяли всем ходить туда-сюда через линию их фронта. Обнаружилось, что в Париже во вторую осаду дело с провиантом обстоит лучше, нежели в первую. Соотечественники вымаривали город голодом, а противники опосредованно подкармливали. Сравнивая немцев с правительственными войсками Тьера, парижане шушукались, что едоки капусты в конечном итоге ведут себя пристойнее.

Как раз когда правительство объявило о переезде в Версаль, мне принесли цидулку от Гёдше. Он объявлял, что для немцев отныне не имеет значения, что творится в Париже, поэтому и голубятня и фотограф будут в скором времени свернуты. И надо же, как раз явился Лагранж. С таким видом, как будто он знал содержание полученного мной письма от Гёдше.

– Дорогой Симонини, теперь вам придется для нас делать то же, что в последнее время вы делали для пруссаков. Нам потребуются сведения. Я уже передал приказ арестовать тех двоих, ну, ваших сообщников. Голубей отпустили. А материал лаборатории пригодится, что говорить. Мы для срочной военной информации используем линию сообщения между фортом Исси и одной мансардочкой. Нашей мансардочкой, около Нотр-Дам. Оттуда и будете посылать нам сообщения.

– «Нам», то есть, значит, кому? Вы служили, как мне помнится, в полиции императора. То есть вы не кончились вместе с вашим императором? То есть вы теперь распоряжаетесь от имени правительства Тьера?

– Симонини, я и подобные мне остаются, это правительства сменяются. В данный момент я следую за моим правительством в Версаль. Задержись я в Париже – со мной будет как с Леконтом и Тома. Те-то сумасбродники больно скоры на расстрелы. Ну, мы с ними тоже рассусоливать не будем. Когда нам от вас понадобится что-нибудь, вам дадут знать, как вам надлежит действовать. Что-нибудь понадобится… Как надлежит действовать… Это сказать легко, а на деле! На каждом участке города делалось свое. С впихнутыми в ружейные дула цветами проходили под красным знаменем отряды Национальной гвардии по кварталам, в которых буржуа, запершись в апартаментах, ждали возврата законного правительства. Что же до избранных в Коммуну – не удавалось понять никакою силой, ни из газет, ни из уличной болтовни, кто из них за кого. В Коммуне были и рабочие, и врачи, и журналисты, и умеренные республиканцы, и сердитые социалисты, вплоть до самых настоящих якобинцев, которые мечтали о возврате не к коммуне восемьдесят девятого, а к ужасному террору девяносто третьего. А вообще настроение на улицах было веселейшее. Если бы большинство не носило военную форму, можно было бы предположить, что в самом разгаре какой-то городской праздник. Солдаты сбивали монеты с пробок. В Турине эта игра известна под названием «сусси», а тут в Париже называется «бушон». Офицеры прохаживались, распуская хвосты, перед дамами.

Я вдруг сообразил, что где-то хранятся среди старья в коробках вырезки из газет и журналов той давности. Они бы сгодились сейчас, чтоб восстановить то, что одною только памятью не выищется. Там были издания любых сортов. «Трубите сбор», «Народ пробуждается», «Марсельеза», «Красный колпак», «Свободный Париж», «Народная Газета» и так далее и тому подобное. Кто их читал – неведомо. В основном, наверно, те, кто их выпускал. Я покупал, чтоб подбирать сведения для Лагранжа.

До чего все сумбурно – я понял, когда встретил на сумбурной демонстрации, в столь же сумбурной людской каше, Мориса Жоли. Он не сразу узнал меня. Я ведь был в бороде. Потом признал все-таки. Вспомнив, что я карбонарий или нечто вроде карбонария, он решил, что я сторонник Коммуны. Я в его глазах был благородным и щедрым товарищем по былому несчастью. Он повел меня под руку к себе домой в очень скромную квартиру на набережной Вольтера и давай вовсю исповедоваться под тоже очень скромную порцию «Гран Марнье».

– Симонини, – сказал он. – После Седана я участвовал в разных выступлениях республиканцев. Мы ратовали за продолжение войны. Но вскорости я понял, что эти скандалисты желают невозможного. Революционная Коммуна спасла Францию от оккупации. Однако чудеса не повторяются. Революцию нельзя ввести декретом. Она родится из чрева народного. Вот уже двадцать лет страна гниет заживо от моральной гангрены. За пару дней выздоровления быть не может. Пока что Франция умеет только выхолащивать своих лучших сынов. Я протомился два года в тюрьме за то, что противостоял Бонапарту, а после, когда я вышел, я не нашел издателя, согласного опубликовать мои новые книги. Вы скажете: ну, это еще при Империи. А после развала Империи что, лучше? Республиканское правительство отправило меня под суд за участие в мирном пикете в городской управе в конце октября. Ну ладно, тогда оправдали, потому что не сумели доказать насильственных действий. Но то ли заслужил человек, который боролся против Империи и против позорного мира? Теперь похоже, будто весь Париж в экстазе по поводу коммунарской утопии. А знали бы вы, сколькие норовят сейчас выскользнуть из города, чтобы их не забрали служить! Говорят, что скоро объявят поголовную воинскую повинность от восемнадцати до сорока. А вы-ка гляньте, какая прорва нахальнейших юнцов слоняется по городу, по тем кварталам, куда не решаются захаживать даже гвардейцы. Не каждому, нет, не каждому приятно жертвовать жизнью за Революцию. Увы. Жоли показался мне неизлечимым идеалистом, которого совсем ничто не устраивает. Хотя и то сказать, ему совсем ни в чем не везло. Я, впрочем, обеспокоился из-за его намеков на обязательную воинскую службу и постарался состарить и бороду и шевелюру. Довел себя до вида, будто бы мне шестьдесят лет.

В противоположность Жоли, я наблюдал на площадях и базарах, что у обывателей новые законы встретили теплый прием. Народ обрадовался, узнав о предписании понизить до прежнего уровня плату за жилье, возросшую во время осады и войны. Народ ликовал, слыша о выдаче трудящимся из ломбардов всех инструментов и орудий труда, заложенных по бедности. И о пенсиях женам и детям павших в рядах Национальной гвардии. И об отсрочке выплат по векселям. Обо всех этих прекрасных новшествах, опустошавших кассы коммуны и ублажавших голоту.