ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.04.2024

Просмотров: 1125

Скачиваний: 1

СОДЕРЖАНИЕ

Теория и методика подтягиваний на перекладине.

Введение. Краткий обзор различных систем тренировок по подтягиванию на перекладине

Глава 3. Характеристика тренировочной нагрузки.

3.1 Внешняя и внутренняя стороны нагрузки

3.2.3 Длительность выполнения нагрузки

3.2.6 Способы изменения величины нагрузки.

3.2.6.1 Некоторые способы создания отягощений.

3.2.6.2 Некоторые способы уменьшения величины нагрузки.

3.3 Классификация нагрузок по величине.

Глава 4. Отдых и восстановление.

4.1 Изменение работоспособности в результате воздействия нагрузки.

4.1.2 Отставленное восстановление

4.2 Продолжительность интервалов отдыха между подходами.

4.3 Характер отдыха между подходами.

Глава 5. Направленность тренировочной нагрузки

5.2 Целенаправленный подход при планировании тренировочного процесса в подтягивании на перекладине.

Глава 6. Развитие статической силовой выносливости мышц предплечья.

6.1 Энергообеспечение при статическом напряжении мышц предплечья.

6.1.1 Увеличение ёмкости креатинфосфатного механизма.

6.1.2 Снижение негативных последствий гликолиза.

6.1.3 Источники энергии для аэробного ресинтеза атф.

6.1.4 Доставка кислорода в работающие мышцы.

6.1.4.1 Развитие капиллярной сети.

6.1.4.2 Создание условий для эффективного кровообращения.

6.1.5 Развитие возможностей механизма аэробного окисления в работающих мышцах.

6.1.5.1 Увеличение числа мышечных волокон, способных к аэробному ресинтезу атф.

6.1.5.2 Увеличение количества и размера митохондрий.

6.1.6 Уменьшение времени развёртывания механизма аэробного ресинтеза атф.

6.1.7 Предполагаемые изменения в схеме энергопродукции.

6.2 Преимущественная направленность тренировочной нагрузки.

6.3 Мышцы-сгибатели, их строение и функции.

6.4 Характеристика развивающей нагрузки.

6.4.3 Целевые параметры нагрузки.

6.4.4 Варианты изменения параметров нагрузки.

6.4.5 Дополнительные условия проведения развивающих тренировок.

6.5 Сочетание нагрузок при развитии статической силовой выносливости.

6.5.1 Варианты развивающей нагрузки.

6.5.2 Сочетание нагрузок различной величины и направленности.

Каждая тропинка соответствует определённой тренировочной системе, т.е сочетанию средств и методов тренировки. Длина тропинки пропорциональна тому времени, которое спортсмен затрачивает на тренировки в течение подготовительного периода.

Какую тропинку выбрать, по какому пути пойти? Может быть пройти ускоренный курс скалолазанья, обвешаться спецснаряжением, выбрать самый крутой участок склона с отвесными скалами и в этом месте штурмовать вершину? Конечно, есть шанс установить рекорд скорости восхождения, но ведь можно и шею свернуть.

Такое случается, когда спортсмены используют форсированные методы тренировки, предлагая организму нагрузки, которые тот не в состоянии усвоить.

А может лучше не рисковать? Гораздо спокойней, петляя по склону, перескакивать с тропы на тропу, то быстро продвигаясь вперёд, то возвращаясь назад, чтобы обойти неожиданно возникшее препятствие. Если повезёт, удастся достичь вершины за отведённое время. А если испортится погода, кончится запас продовольствия или случится другая неприятность - чего только не бывает во время долгих переходов без соответствующей подготовки - тогда прощай, вершина. Придётся спускаться к подножию, чтобы в следующем сезоне начинать всё сначала. Обидно, конечно, хотя и не смертельно.

Этот вариант характерен для тех спортсменов, которые пытаются использовать одновременно несколько методов тренировки, без разбора сваливая их в одну большую кучу - авось что-то сработает. Но не дождавшись быстрой отдачи, бросаются пробовать другие методы, теряя время и уверенность в собственных силах

Не стоит забывать и о том, что по склону горы бродят злобные и свирепые хищники, агрессивность которых растёт по мере продвижения к вершине. Кроме того, на некоторых участках следует опасаться схода лавин. Да что там хищники! Ведь вас могут опередить конкуренты, отобрав пальму первенства и славу первопроходцев. Пока вы прохлаждаетесь на привале, они упорно карабкаются вверх.

Хищники и лавины - это болезни и непредвиденные обстоятельства, которые надолго и в самый неподходящий момент выбивают вас из ритма тренировочного процесса. А конкуренты- они и в Африке конкуренты. Пока вы спите - они тренируются. Не забывайте об этом.

Из поколения в поколение передаётся легенда, будто бы имеется на этой горе одна потайная тропинка, по которой можно добраться до вершины и быстро и без особого риска. Где она берёт своё начало, да и существует ли вообще - никто не знает. Но все мечтают её найти и застолбить.

А тропинке этой соответствует оптимальная тренировочная система, т.е. такая система, которая позволяет пройти путь из исходного состояния в конечное с минимальными затратами времени и сил.

А вот вариант для искателей приключений. Можно разработать свой маршрут и проложить свой собственный путь по склону горы. Это трудно. Трудно, но заманчиво. Заманчиво, но без гарантии успеха. Перед восхождением придётся изучить маршруты предшественников, проанализировать их ошибки, оценить преимущества и недостатки выбранных ими маршрутов. Нужно также не ошибиться при оценке своих возможностей, грамотно разложить силы по дистанции. И ещё: что бы ни случилось, нужно не терять уверенность в том, что за облаками, действительно скрывается вершина вашей мечты, а не жерло потухшего вулкана. Говорят, что только сильному духом может покориться вершина, незаметно превращаясь в подножие следующей, ещё более высокой горы.

Но отложим лирику в сторону и вернёмся к нашей тренировке. Тренировка только тогда эффективна, когда она целенаправленна. Поэтому мобилизация функциональных резервов организма спортсмена в ходе тренировочного процесса должна осуществляться в направлении, связывающем исходное состояние с конечной целью, в качестве которой выступает планируемый спортивный результат. Кстати, не последнюю роль на пути покорения спортивных вершин играют волевые качества спортсмена, такие как настойчивость и упорство.

Так вот о направленности тренировочного процесса в подтягивании на перекладине мы сейчас и поговорим. Примем в качестве аксиомы следующее утверждение: тренировочный процесс следует построить в соответствии с целью, в качестве которой выступает планируемый спортивный результат.

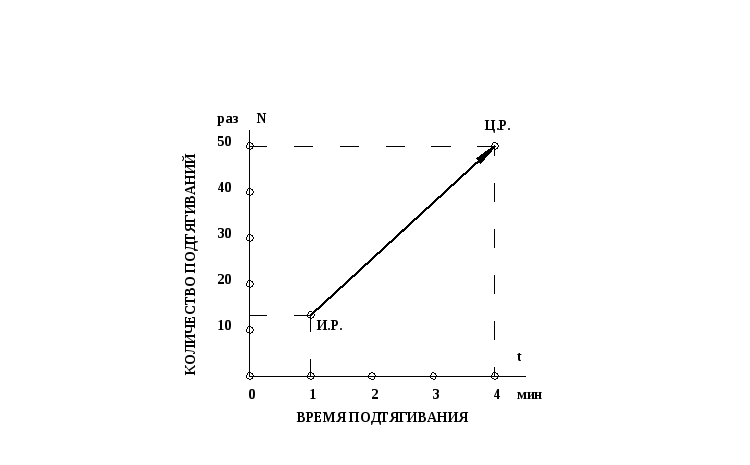

Предположим, что спортсмен стремится улучшить свой результат в подтягивании с 12 раз за 1 минуту до 50 раз за 4 минуты. Можно сказать, что исходный уровень физического развития спортсмена по отношению к подтягиванию на перекладине определяется его способностью подтянуться 12 раз за минуту. Это то, что спортсмен может уже сейчас. Тогда конечный (целевой) уровень его физического развития будет определяться способностью выполнить 50 подтягиваний за 4 минуты. Это то, что спортсмен пока выполнить не может, но к чему будет стремиться и что надеется достичь в результате тренировки.

Для наглядности изобразим исходный и целевой результаты спортсмена на графике (рис. 1), выбрав в качестве горизонтальной оси координат время выполнения подтягиваний t, а в качестве вертикальной оси - количество подтягиваний N. Если точки, соответствующие исходному (и.р.) и целевому (ц.р.) результатам соединить между собой направленным отрезком, то в общих чертах становится ясно каким образом должны изменяться показатели работоспособности спортсмена в ходе тренировочного процесса по мере продвижения к целевому результату.

Поскольку конечная цель тренировочного процесса состоит в достижении запланированного спортивного результата, то его содержанием является изменение функциональных возможностей организма спортсмена от исходного уровня до уровня, достаточного для выполнения поставленной цели. Следовательно, целенаправленной можно считать тренировку, в ходе которой происходит целенаправленное изменение функциональных возможностей организма спортсмена.

Допустим, что спортсмену требовалось увеличить темп подтягивания с 15 до 20 раз в минуту и на прикидке, проведённой после нескольких тренировочных занятий, он действительно подтянулся за минуту 20 раз. В этом случае можно говорить, что проведённая тренировка была целенаправленной. А если спортсмену было необходимо развить статическую выносливость мышц-сгибателей пальцев, подняв время виса при выполнении подтягиваний с двух до трёх минут, а в качестве тренировочного упражнения было выбрано подтягивание с отягощениями от 10 до 20 килограммов, то не исключено, что после нескольких недель тренировок время виса не увеличится, а уменьшится. Допустим, что так и произошло и на соревнованиях спортсмен отвисел 1 мин 50 сек. И хотя проведённая тренировка была направлена на развитие специальной силы, нельзя сказать, что она была целенаправленна, так как поставленная цель не была достигнута.

Уточним взаимосвязь между понятиями «направленность» и «целенаправленность»? Если тренировка направлена на достижение определённого результата и этот результат достигнут - тренировка целенаправленна. В остальных случаях можно говорить о направленности тренировки на развитие каких либо физических способностей спортсмена (силы, выносливости и т.д.), но не о её целенаправленности. Так как адаптационные изменения в организме спортсмена происходят в соответствии с направленностью тренировочного процесса, исключительно важно, чтобы этот процесс разворачивался в направлении главной цели.

Обычно для построения тренировочного процесса необходимо знать три вещи: конечный результат, исходный результат и способ изменения функциональных возможностей организма. Но оказывается, что наряду со знанием параметров цели достаточно задаться исходным уровнем тренировочных нагрузок. Тогда при использовании графического метода представления информации способ изменения функциональных возможностей организма определяется автоматически. Вам не придётся ломать голову над тем, какие изменения нужно вносить в тренировку через неделю, месяц и т.д. по мере достижения промежуточных целей. Всё это можно будет легко получить из графика.

Рисунок 5.1

Наглядное представление

исходного и целевого

результатов в подтягивании на перекладине

И.Р - исходный результат

Ц.Р. - целевой результат

Проиллюстрируем сказанное, воспользовавшись данными рисунка 5.1. Сначала разберёмся с исходным уровнем работоспособности спортсмена. Говоря о том, что этот уровень определяется его способностью подтянуться 12 раз за 1 минуту, мы имеем в виду однократный подход в условиях соревнований. Но тренировка в подтягивании обычно состоит из некоторого количества серий, каждая серия включает в себя несколько подходов. Методы тренировки с такой структурой распределения нагрузки называют повторно - серийными. Интервалы отдыха между подходами внутри серии невелики, поэтому второй и последующие подходы каждой серии выполняются на фоне неполного восстановления. Серии разделены интервалами отдыха, достаточными для полного восстановления организма. В этом случае каждую серию можно рассматривать как своеобразную «тренировку в тренировке». Следовательно, практически важно правильно задать исходный уровень нагрузки для одной тренировочной серии. Для этого необходимо выбрать вариант тренировочного упражнения, количество подходов в серии, количество подтягиваний в подходе, интервалы отдыха между подходами. Стратегию выбора набора тренировочных упражнений (тропинки, ведущей к вершине) мы сейчас рассматривать не будем, вернёмся к этому вопросу позже. Договоримся, что используется самый простой вариант тренировочного упражнения - традиционное подтягивание обычным хватом без использования отягощений и специальных приспособлений.

Так как целевой результат в нашем примере составляет 50 раз, будет логично, если общее количество подтягиваний в серии также будет составлять примерно 50 раз. С физической точки зрения работа, произведённая мышцами в фазе подъёма туловища будет в обоих случаях одинаковой, а значит по энерзозатратам в каждой серии организм спортсмена с самого начала будет подвергаться целевому воздействию.

Количество подтягиваний в подходе должно быть таким чтобы при небольших - от 1,5 до 3 минут - интервалах отдыха между подходами спортсмен был в состоянии подтянуться 50 раз примерно за 5 - 6 подходов. Для спортсмена с личным рекордом в 12 раз количество подтягиваний в первом подходе серии для начала может составлять 7 - 9 раз. Пусть в качестве исходного уровня нагрузки выбрана тренировочная серия со следующими параметрами: 6 подходов по 8 раз (в первом подходе) с интервалом отдыха между подходами 2 минуты. Понятно, что сначала спортсмен не сможет подтягиваться по восемь раз во всех подходах серии. Но он будет к этому стремиться. Это будет его целью на первом этапе тренировки, т.е. первой промежуточной целью. И через какое-то время наступит момент, когда спортсмен подтянется во всех шести подходах по восемь раз. Промежуточная цель достигнута. Что дальше? Увеличить число подходов в серии, оставив количество подтягиваний в подходе прежним или увеличить количество подтягиваний в подходе, не изменяя числа подходов? А может быть сократить время отдыха между подходами с двух до полутора минут? Неподготовленному человеку сделать выбор непросто. Отсюда и ошибки в планировании тренировочного процесса.

Однако существует простой приём, который позволяет существенно облегчить задачу при возникновении проблемы выбора варианта изменения параметров тренировочной нагрузки после достижения промежуточной цели.

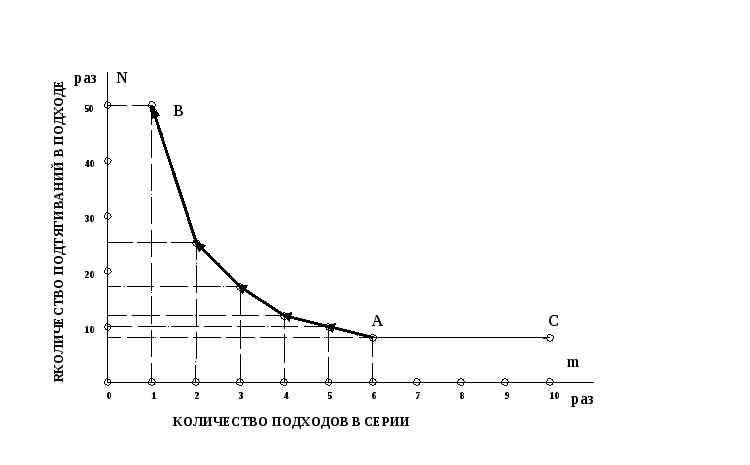

Рисунок 5.2

Варианты изменения параметров нагрузки в серии после достижения промежуточной цели.

точка В - конечная цель;

точка А - первая промежуточная цель;

точка С - ошибочная промежуточная цель.

Отобразим на графике параметры главной и промежуточной целей. Для этого на горизонтальной оси будем откладывать количество подходов в серии, а на вертикальной - количество подтягиваний в подходе (рисунок 5.2). Произведение количества подтягиваний на число подходов даёт количество подтягиваний в серии.

Точке В в выбранной системе координат соответствует однократный подход с пятидесятью подтягиваниями. Это параметры нашей главной цели. Точке А соответствует выполнение шести подходов по восемь подтягиваний в каждом. Это параметры только что достигнутой промежуточной цели. Поскольку мы сейчас находимся в точке А и нам нужно переместиться в точку В, то параметры нагрузки в серии в соответствии с графиком должны изменяться по пути снижения числа подходов с одновременным увеличением количества подтягиваний в каждом подходе. Если учесть то, что нужно сохранить общее количество подтягиваний в серии на уровне 50 раз, то кривая изменения параметров нагрузки для одной тренировочной серии может выглядеть так, как это показано на рисунке 5.2. Так, в качестве второй промежуточной цели можно выбрать выполнение 5 подходов по 10 раз, затем 4 подходов по 12 раз и т.д. Чтобы сохранить энергетику серии на целевом уровне, мы отправляемся из пункта А в пункт В не по прямой, а по гиперболе. Это не самая короткая дорога, но она гораздо быстрее приведёт к цели, чем, например, путь увеличения количества подходов в серии без увеличения количества подтягиваний в подходе. Кстати, это достаточно распространённый ошибочный вариант изменения параметров тренировочной нагрузки. Так, добившись выполнения 10 подходов по 8 подтягиваний в каждом, спортсмен оказывается в точке С (см. рисунок 5.2). Как видно из рисунка, он находится от цели ещё дальше, чем был с самого начала. Время и силы потрачены на формирование бесполезных адаптационных изменений в организме. Если бы соревнования по подтягиванию проводились по правилу: кто сделает большее количество подходов по восемь раз, у спортсмена были бы неплохие шансы на победу. Но требуется другое - подтянуться много раз в одном подходе. А многократные тренировочные подходы с небольшим числом подтягиваний не сильно этому способствуют. Чтобы подтянуться много, нужно подтягиваться помногу, а не много подтягиваться.