ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.04.2024

Просмотров: 1128

Скачиваний: 1

СОДЕРЖАНИЕ

Теория и методика подтягиваний на перекладине.

Введение. Краткий обзор различных систем тренировок по подтягиванию на перекладине

Глава 3. Характеристика тренировочной нагрузки.

3.1 Внешняя и внутренняя стороны нагрузки

3.2.3 Длительность выполнения нагрузки

3.2.6 Способы изменения величины нагрузки.

3.2.6.1 Некоторые способы создания отягощений.

3.2.6.2 Некоторые способы уменьшения величины нагрузки.

3.3 Классификация нагрузок по величине.

Глава 4. Отдых и восстановление.

4.1 Изменение работоспособности в результате воздействия нагрузки.

4.1.2 Отставленное восстановление

4.2 Продолжительность интервалов отдыха между подходами.

4.3 Характер отдыха между подходами.

Глава 5. Направленность тренировочной нагрузки

5.2 Целенаправленный подход при планировании тренировочного процесса в подтягивании на перекладине.

Глава 6. Развитие статической силовой выносливости мышц предплечья.

6.1 Энергообеспечение при статическом напряжении мышц предплечья.

6.1.1 Увеличение ёмкости креатинфосфатного механизма.

6.1.2 Снижение негативных последствий гликолиза.

6.1.3 Источники энергии для аэробного ресинтеза атф.

6.1.4 Доставка кислорода в работающие мышцы.

6.1.4.1 Развитие капиллярной сети.

6.1.4.2 Создание условий для эффективного кровообращения.

6.1.5 Развитие возможностей механизма аэробного окисления в работающих мышцах.

6.1.5.1 Увеличение числа мышечных волокон, способных к аэробному ресинтезу атф.

6.1.5.2 Увеличение количества и размера митохондрий.

6.1.6 Уменьшение времени развёртывания механизма аэробного ресинтеза атф.

6.1.7 Предполагаемые изменения в схеме энергопродукции.

6.2 Преимущественная направленность тренировочной нагрузки.

6.3 Мышцы-сгибатели, их строение и функции.

6.4 Характеристика развивающей нагрузки.

6.4.3 Целевые параметры нагрузки.

6.4.4 Варианты изменения параметров нагрузки.

6.4.5 Дополнительные условия проведения развивающих тренировок.

6.5 Сочетание нагрузок при развитии статической силовой выносливости.

6.5.1 Варианты развивающей нагрузки.

6.5.2 Сочетание нагрузок различной величины и направленности.

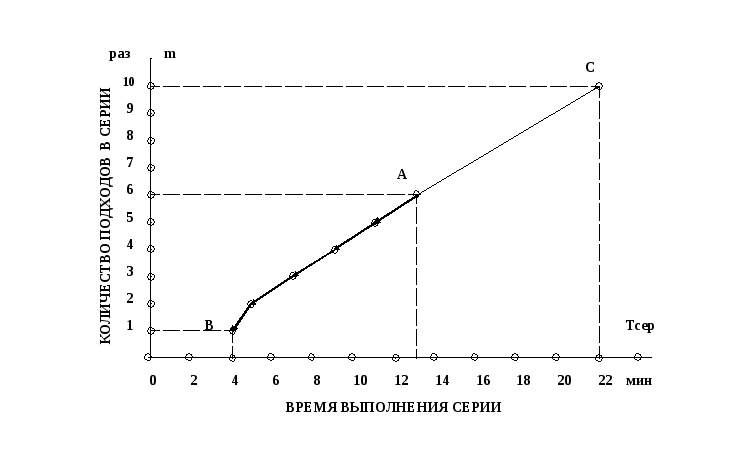

Каким образом следует выбирать параметры нагрузки, откладываемые на вертикальной и горизонтальной осях графика, чтобы максимально использовать главное преимущество графического метода представления информации - наглядность? Так как в общем случае эти параметры зависят от выбранной методики тренировки, можно посоветовать придерживаться следующего простого правила: на графике должны быть представлены те параметры нагрузки, по которым наблюдается расхождение между главной и промежуточными целями или другими словами, между целевым уровнем работоспособности спортсмена и уровнем, достигнутым им при выполнении упражнения промежуточной цели. В нашем случае при достижении промежуточной цели спортсмен выполняет в течение 13 минут 6 подходов по 8 подтягиваний. На целевом уровне требуется выполнить за 4 минуты 1 подход, произведя 50 подтягиваний. Следовательно, (при условии соблюдения примерного равенства общего количества подтягиваний в серии целевому) достигнутый и целевой уровни отличаются по трём основным показателям: количеству подтягиваний в подходе (8 против необходимых 50), количеству подходов в серии (6 против 1) и времени выполнения упражнения (13 минут против необходимых 4 минут). Два из них - количество подтягиваний в подходе и количество подходов в серии - представлены на графике рисунка 5.2. Чтобы убедиться в том, что в ходе тренировочного процесса время выполнения серии должно сокращаться, можно дополнительно построить график, на вертикальной оси которого отложить, например, количество подходов в серии, а на горизонтальной - время выполнения серии (см. рисунок 5.3). Кстати, этот график наиболее ярко подтверждает вывод о том, что увеличение числа подходов без увеличения количества подтягиваний в подходе (точка С) - ошибочный путь изменения параметров тренировочной нагрузки.

Рисунок 5.3

Целенаправленное изменение времени выполнения и количества подходов серии в ходе тренировочного процесса

точка В -конечная цель;

точка А - промежуточная цель;

точка С - ошибочная цель

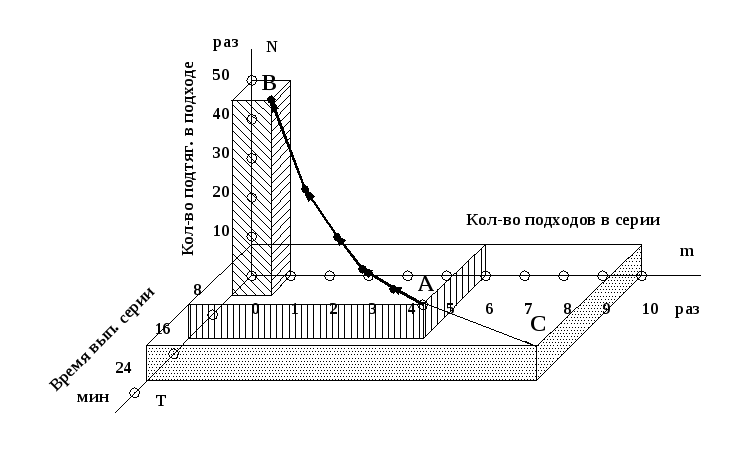

В принципе, все три параметра, по которым наблюдается рассогласование между главной и промежуточными целями, можно отобразить на одном - трёхмерном - графике, как это показано на рисунке 5.4. И хотя объёмный график, выполненный в плоскости листа бумаги, нередко оказывается менее удобным, чем его плоские собратья, при удачном выборе осей координат можно получить наглядное представление о характере изменений, происходящих в результате целенаправленной тренировки.

Так способность спортсмена подтянуться 50 раз за 4 минуты (точка В рисунка 5.4) представлена в виде вертикального столбика с косой штриховкой. Его способность выполнить 6 подходов по 8 раз за 13 минут (точка А) изображена в виде «кирпича» с прямой штриховкой. Ошибочная цель (точка С) выглядит как плита с широким основанием. Достижение целевого результата или, другими словами, превращение способности « делать по частям то, что нужно делать сразу» в способность «делать сразу то, что раньше мог делать только по частям» зрительно воспринимается как уменьшение основания и увеличение высоты «кирпича». А вот ошибочное увеличение числа подходов без увеличения количества подтягиваний в подходе ведёт к бессмысленному расходованию ресурсов организма на расширение основания «кирпича».

Трёхмерный график для вариантов изменения параметров нагрузки

точка В - конечная цель;

точка А - промежуточная цель;

точка С - ошибочная цель.

Видимо, аналогия между тренировочным процессом и процессом восхождения к вершине горы, приведённая в начале статьи, не лишена здравого смысла. Путь от промежуточной к главной цели - кривая АВ - действительно чем-то напоминает восхождение по крутому склону от подножия к вершине.

Будем считать, что на вопрос «К чему стремиться при планировании тренировочного процесса?» ответ получен: к главной цели. А вот ответ на вопрос «С чего начать?» пока повисает в воздухе.

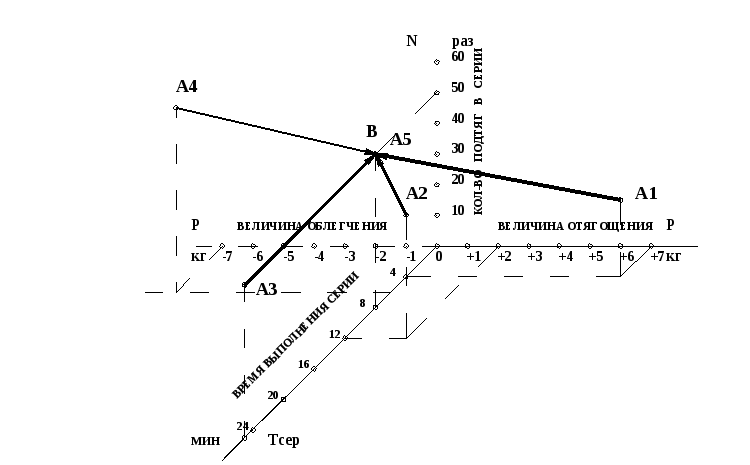

Повторно-серийный метод, на примере которого мы только что рассмотрели целевой подход при планировании тренировки, далеко не единственный метод, используемый в тренировке по подтягиванию. Существуют и другие специфические методы, такие как метод тренировки с использованием отягощений, метод тренировки с использованием облегчения, метод сверхмаксимальных подходов и т.д. И если изменение параметров нагрузки в процессе достижения промежуточных целей происходит в направлении главной цели, то с точки зрения теории не так важно, какой метод тренировки и какую нагрузку принять в качестве исходной. Не верите? За доказательствами обратимся к графику рисунка 5.5, на котором изображена главная цель (точка В) и первые промежуточные цели (точки А1 - А5) для различных методов тренировки.

В качестве главной цели по-прежнему выступает выполнение 50 подтягиваний в одном подходе за 4 минуты. Точки А1 и А2 характерны для тренировок с отягощениями. Так, точке А1 соответствует выполнение 20 подтягиваний (2 подхода по 10 раз) за 4 минуты с дополнительным грузом 7 Кг.

Рисунок 5.5

Трёхмерный график для некоторых вариантов промежуточных целей для различных методов тренировки

точка В - главная цель;

точки А1-А5 - промежуточные цели.

Здесь уместно ещё раз обратить ваше внимание на некоторое различие понятий «исходный уровень нагрузки в серии» и «промежуточная цель». В данном случае выполнение 2 подходов по 10 подтягиваний с грузом 7 Кг - это первая промежуточная цель, к которой спортсмен стремится на начальном этапе тренировки с использованием выбранного метода. При этом предполагается, что спортсмен в состоянии выполнить 10 подтягиваний только в первом подходе серии; количество подтягиваний во втором подходе должно быть меньше - чтобы было к чему стремиться. Предположим, что поначалу во втором подходе спортсмену удаётся подтянуться только 7 раз. Тогда исходному уровню нагрузки в серии будет соответствовать выполнение двух подходов с 10 и 7 подтягиваниями, а промежуточной цели - выполнение 2 подходов по 10 раз в каждом. Но вернёмся к графику рисунка 5.5.

Точка А2 - это графическое представление нагрузки для одной серии, включающей 40 подтягиваний (например, 4 подхода по 10 раз), выполняемых с дополнительным грузом 2 Кг течение 12 минут.

Точке А3 соответствует выполнение 50 подтягиваний (например, 5 подходов по 10 раз) за 25 минут.

Точке А4 соответствует выполнение 60 подтягиваний за 5 минут с облегчением 7 Кг. В качестве облегчения может использоваться груз, прикреплённый к одному концу переброшенного через блок троса, при этом второй конец троса закрепляется на поясе спортсмена.

Ну а точка А5 в выбранной системе координат вообще сливается с главной целью, что даёт основания утверждать, что в тренировке используется какое-либо специальное приспособление (запрещённое для использования на соревнованиях), помогающее подтянуться 50 раз в одном подходе за 4 минуты.

Понятно, что нагрузки в точках А4 и А5 доступны только квалифицированным спортсменам, имеющим личный рекорд в подтягивании на уровне 30-40 раз.

В любом случае, из какой бы точки ни начиналась тренировка, при грамотном изменении параметров нагрузки она рано или поздно должна привести спортсмена к достижению цели. Неважно, с чего начинать, важно - в каком направлении двигаться. Направленность тренировочного процесса - это та путеводная нить, которая не даёт потерять ориентацию в хитросплетении серий и подходов и помогает подобрать оптимальное решение при возникновении ситуации выбора варианта изменения параметров тренировочной нагрузки.

Выводы

Тренировочный процесс следует построить в соответствии с целью, в качестве которой выступает планируемый спортивный результат.

Поскольку конечная цель тренировочного процесса состоит в достижении запланированного спортивного результата, то его содержанием является изменение функциональных возможностей организма спортсмена от исходного уровня до уровня, достаточного для выполнения поставленной цели.

Для построения тренировочного процесса достаточно знать параметры главной цели и определиться с исходным уровнем тренировочных нагрузок для одной серии.

Так как адаптационные изменения в организме спортсмена происходят в соответствии с направленностью тренировочного процесса, исключительно важно, чтобы этот процесс разворачивался в направлении главной цели.

Графический метод представления информации помогает произвести целенаправленное изменение параметров нагрузки для тренировочной серии после достижения промежуточной цели.

На графике следует представлять те параметры нагрузки, по которым наблюдается расхождение между главной и промежуточной целью.

При целенаправленном изменении параметров тренировочной нагрузки метод тренировки не имеет решающего значения.

Справедливость последнего утверждения не кажется очевидной и поэтому требует дополнительных пояснений.

Рассмотрим такой пример. Результат в гладком беге на фиксированной дистанции зависит только от скорости бега. Увеличили скорость – уменьшилось время прохождения, уменьшили скорость – время увеличилось, а результат, соответственно, ухудшился. Существует всего один фактор, который определяет результат – скорость. Но скорость бега у человека в свою очередь зависит от большого числа факторов, каждый из которых играет определённую роль и вносит свой вклад в общее дело по увеличению этой самой скорости. Чем больше факторов влияния, тем больше вариантов различных сочетаний этих факторов и тем больше возможностей для управляющих воздействий на скорость бега. Изменяя в нужном направлении параметры одного или нескольких факторов, мы на качественном уровне воздействуем на конечный результат каждый раз по-разному, хотя степень произошедших при этом количественных изменений может быть одной и той же.

Результат в подтягивании также зависит от большого числа самых разнообразных факторов. Для каждого тренировочного упражнения можно определить его преимущественную направленность на развитие какого либо качества или способности. Различные тренировочные методики, использующие определённый набор упражнений, избирательно воздействуют на некоторое конечное сочетание (подмножество) факторов. Чем больше факторов, от которых зависит результат в подтягивании, тем большим количеством способов можно добиться одинакового изменения этого результата.

Допустим, спортсмен подтягивается 25 раз за 2 минуты. Если тренировка будет направлена на увеличение динамической мощности (темпа подтягиваний), он сможет подтянуться за эти же 2 минуты большее количество раз, например тридцать. Если же тренировка будет направлена на развитие статической выносливости, спортсмен сможет отвисеть большее время, например 2,5 минуты, за счёт чего получит возможность в том же темпе сделать большее количество подтягиваний, например, подтянуться те же тридцать раз. В итоге один и тот же прирост результата достигнут за счёт применения различных методик тренировки.